先日、あるニュースが飛び込んできました。富士通が、要件定義からテストまでを全自動化する「AIドリブン開発基盤(AI-Driven Software Development Platform)」を開発し、その運用を始めることを発表したのです。

富士通が発表した「AIドリブン開発基盤」の衝撃

AIドリブン開発基盤とは、富士通がCohere社と共同開発した大規模言語モデル「Takane」と、独自のAIエージェント技術を活用し、ソフトウェアの要件定義から設計、実装、結合テストに至る全工程を、複数のAIエージェントが協調して自律的に実行するプラットフォームです。これにより、人が介することなくシステム開発の全工程を自動化することが可能となります(富士通株式会社 2026年2月17日付プレスリリースより)。

発表資料の中で、特に目を引くのが以下の記述です。

「従来のソフトウェア開発手法で3人月要していた改修期間が4時間に大幅に短縮でき、生産性を100倍に向上できる効果を確認しています。」

もちろん、全ての開発において同等の生産性向上が見込めるわけではないでしょう。しかし、これは「何%」や「何割」といった次元の比較ではないことを、私たちは重く受け止める必要があります。また、AIドリブン開発(AI駆動開発)は、急速に技術や性能を向上させています。今は課題があっても、時間の問題で解決されていくことも理解しておかなくてはなりません。適用範囲も、性能も、短期間のうちに向上することは、これまでの経緯を見ても明らかです。

同様のツールは既に存在しています。ただ、日本のSIerの大看板である富士通がこのような取り組みを発表したことは、極めて大きな意味を持ちます。ストレートに言えば、富士通の「人月ビジネス決別宣言」と言っても過言ではないでしょう。

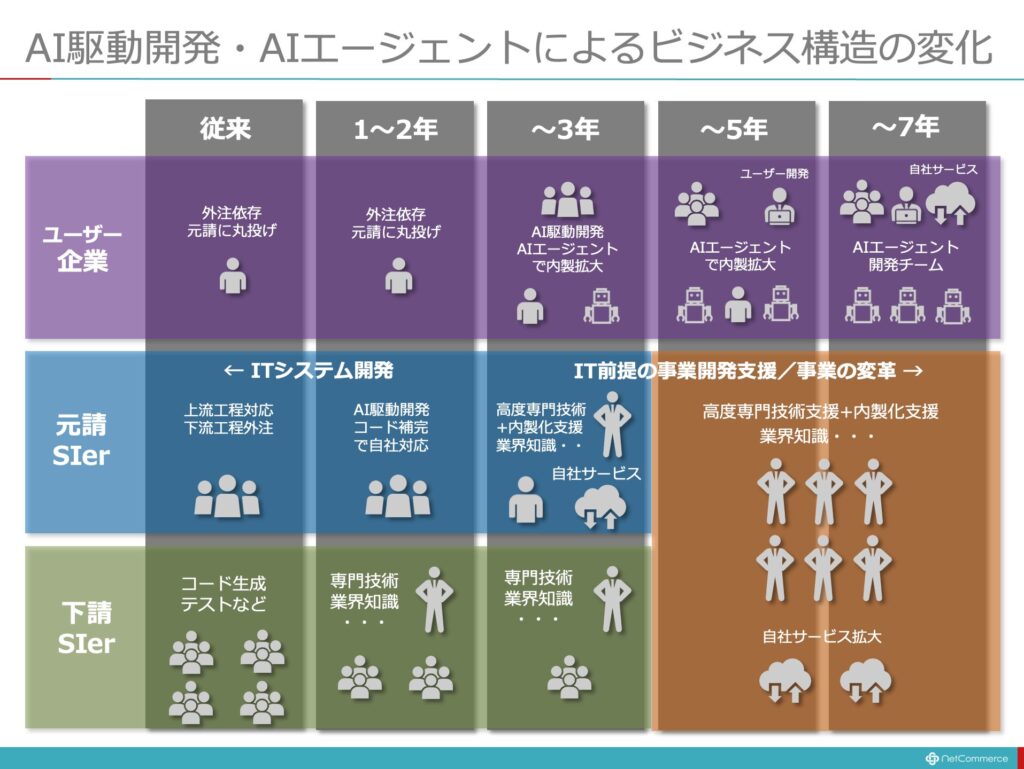

多重下請け構造の崩壊とプライムSIerの動向

ご存知の通り、富士通は元請け(プライム)SIerの代表格であり、コード生成やテストなどを膨大な数の下請けSIer(パートナー企業)に任せてきました。その規模は、公式にパートナーシップを結んでいる企業だけでも2,000社以上、主要な「コアパートナー」は約300社に上ります。さらに、日本のSI業界特有の「多重下請け構造」の末端まで含めれば、数千社から数万社が関わっているのが実態です。

この2,000社に及ぶ企業の全てが、直ちに影響を受けることはないと思います。しかし、中長期的に見れば、プライムSIerの富士通が、下請SIerに「工数を外注する」というこれまでの構図は、確実に崩れていくことになるでしょう。

影響は富士通だけにとどまりません。大手プライムSIerのほぼ全社が、AI(特に生成AI)を活用してシステム開発の生産性を劇的に高める取り組みを公式に発表しています。

- SCSK:「2030年までにAI駆動型開発の100%適用と、開発生産性の50%向上」という明確な数値目標を公表。

- NTTデータ:自社開発LLM「tsuzumi」やGitHub Copilotを活用し、航空券予約システムの言語バージョンアップを生成AIで実施するなど具体的な成果を発表。

- 日立製作所:ミッションクリティカルな金融システム向けに「生成AI活用開発フレームワーク」を構築し、25%の生産性向上を確認。

- NEC:自社特化型LLM「cotomi」を用いて、設計書作成からテストケース自動生成まで適用。

- 日本IBM:古いCOBOLコードを「watsonx Code Assistant」でJavaへ自動変換・モダナイゼーションする領域で生産性向上をアピール。

- アクセンチュア:AI分野に巨額の投資を行い、全プロセスをAIで自動化する方針を打ち出し。

参考 >> 「SaaSの死」は、SIerを殺すのか?

なぜ今、劇的な変化が起きているのか?

以前から、遅かれ速かれこのような状況になることは予想されていましたが、ここに来て一気にその動きが加速しています。その最大の背景は、ユーザー企業がこれまで以上に「ビジネス・スピード」を求めるようになったからです。

不確実性が常態化する現代社会で、企業が生き残り、成長を維持していくためには、デジタルを前提として会社を新しく作り変えなくてはなりません。DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、そのための取り組みです。変化への俊敏性(アジリティ)を獲得することは、企業にとって至上命題なのです。

その俊敏性を獲得するための最善の方法が、ユーザー企業によるシステムの「内製化」です。これは、ユーザー企業がSIerの競合になることを意味します。競合であるユーザー企業との競争に勝ち残るには、SIer自身も圧倒的なスピードを持ち、ユーザー企業以上の価値を提供できなければなりません。

参考 >> 真の競合はユーザー企業

下請けSIerに求められる「覚悟」

これまでも、下請けのSIerを対象とした講義やワークショップで、現状を整理し、変革を促してきました。AIを使ったコーディングの実演も示し、下請へのアウトソーシングを辞めた企業の実例も紹介し、変革を急ぐ必要性を訴えてきました。これを切っ掛けに、変革プランの策定を支援する取り組み行っています。しかし、このような講義や講演に参加した受講者は、危機感を抱きつつも「まだ大丈夫だろう」という空気が、大勢を占めていることに違和感を感じていました。そんな中、ある経営者が、本音を語ってくれました。

「長年プライムSIerからの仕事を請け、私たちが彼らを支えてきたのだから、きっと彼らがなんとかしてくれるだろう。」

プライムSIerは、いま自らの生き残りを最優先せざるを得ない状況にあります。このような状況にありながら、このような根拠のない期待にすがり、判断と行動を先送りするというのは、なんとも残念なことです。

ユーザー企業が俊敏性を求めて内製化に舵を切る中、AI駆動開発の進化により「IT人材(コードを書く/テストする人材)不足」という足枷はなくなりつつあります。「こんなシステムを作ってほしい」と頼まれ、「承知しました、作ります」と労働力を提供するだけのSIerの構図は成り立たなくなります。組織力を駆使して、労働力を集め、これを提供することが、SIerの役割でした。その必要がなくなるのなら、SIerは別の「提供価値」を育てなければ、売れるものがなくなります。

富士通の今般の発表は、膨大なシステム開発の知見を、AIという手段を使って「汎用ツール」に仕立て上げたということです。これを使い始めれば、さらに知見が積み上がり、AIはどんどと賢くなります。富士通は、膨大な顧客/案件ベースを持っていますから、このサイクルが回っていけば、他者には容易にまねのできない強力な差別化の武器になるはずです。AIツールそのものというより、「賢くするサイクル」が、他者にはない武器となるわけです。ここに積み上がったノウハウは、ユーザー企業の内製化にも大いに役立ちますから、ユーザー企業もこれを自分たちの内製化にも組み入れたいと考えるでしょう。この工数ではない、新たな「提供価値」が、ビジネスを生みだす機会となるはずです。

他のプライムSIerもまた、同様の戦略を前面に押し出して生き残りを図ろうとしています。一方で、従来通りの工数ビジネスに頼る下請けSIerの存在意義は、急速に希薄になっていきます。「まだ大丈夫だろう」などと考えている余裕などありません。

下請けSIerが生き残るための「3つの道」

では、下請けSIerはどうすべきでしょうか。

第一に、自社の「ウリ」となる「特別な何か」を自ら持つことです。例えば、特定の業務についての深い知識とノウハウを持っている、特定の業界特有のレガシーシステムからモダン環境への移行に特化した独自の技術がある、あるいは顧客のビジネスモデルそのものを企画・提案できるコンサルティング能力がある、金融工学やデータサイエンスについての専門的知見とノウハウを持っているなどです。こうした独自性を武器に、これまでの「プライムと下請け」という関係に頼るのではなく、自らが直接ユーザー企業を顧客にしていくことが大切です。もちろん、こうした独自性は、プライムSIerにとっても喉から手が出るほど欲しいものです。

第二に、工数の提供(人月商売)に頼らない、自らの「サービス」を立ち上げることです。

ここでいう「サービス」とは、顧客から指定されたシステムを開発して納品し、その作業時間(人月)で対価を得る受託開発とは異なります。自社の知見や技術をパッケージ化・プロダクト化し、「顧客の課題解決そのもの」を商品として提供し、利用料やサブスクリプションの形で継続的に収益を得るビジネスモデルを指します。

具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 特定の業界・業務に特化したSaaSの提供:例えば、地方の建設業が共通して抱える労務管理や資材発注の課題を解決するクラウドアプリケーションを自社開発し、月額制で複数の企業に提供する。

- 専門ノウハウのパッケージ化:過去のシステム構築で培った知見を活かし、「中堅企業向け・ゼロトラストセキュリティ導入パッケージ」や「クラウド移行・運用お任せパック」として、標準化されたソリューションを定額で提供する。

- データ活用伴走支援:単なるシステムの納品にとどまらず、顧客のデータを分析し、マーケティング施策の立案から実行までを共に推進する月額コンサルティングを含めたサービスを提供する。

このように、「自社だからこそ解決できる特定の顧客課題」を見つけ出し、それを汎用的かつ継続的なサービスとして形にすることが重要です。

第三に、それらをAIを駆使して開発・運用し、高速なサービス開発と機能向上を実現することです。その前提として、モダンIT(アジャイル開発、DevOps、クラウド・ネイティブなど)のノウハウを身につけることが不可欠です。

なぜなら、AIによってコーディングのスピードが劇的に上がっても、開発プロセスが従来のウォーターフォール型のままだったり、インフラが柔軟性に欠けるオンプレミスだったり、開発部門と運用部門が分断されていたりしては、AIが生み出す圧倒的なスピードを活かしきれないからです。AIで素早く生み出した価値を滞りなく本番環境へデプロイし、顧客からのフィードバックを得て絶えず改善を回していくためには、アジャイルな組織文化と、それを支えるクラウドネイティブな技術基盤、そして自動化されたDevOpsの仕組みが絶対に必要となるのです。

ある地方SIerの成功事例

ある地方SIerの事例をご紹介します。その会社はAIコーディングアシスタント「Claude Code」を導入し、これまで頼っていたオフショア開発へのアウトソースを一切やめたそうです。

以前は仕様書を書いてオフショア企業に依頼していましたが、その依頼先をAIに変えただけです。三度の飯よりコードを書くのが好きだというその会社のエンジニア経営者は、こう語ってくれました。

「この私がですよ。ここ1年ほどコードを書いていないんですよ。私はそこそこコードを書ける方ですが、AIが私以上のコードを書いてくれるので、もう完全に任せてしまいました。」

結果として、開発スピードは劇的に向上し、コストは大幅に下がりました。仕様変更のたびに発生していた「また変えるのですか?」といったオフショア企業の担当者との感情的なやり取りがなくなり、心理的ストレスも消え、仕事が圧倒的に楽になったそうです。

品質の検証についても、「テスト専門のベンダーに依頼しています。それで十分に、品質を担保できます」とのこと。現在では、少ない人数でありながらも大量の受託開発をこなし、利益率を向上させつつ、次の収益源を確保すべく魅力的なサービスの開発と迅速な改善を並行して行い、業績を伸ばしています。

覚悟をすべき時

地方のSIer、そしてすべての下請けSIerは、この現実を真摯に、そして猛烈な危機感を持って受け止めるべきです。

そろそろ「AIを使ってみた方が良さそうだ」という悠長な話ではありません。「AIを使わなければ生き残れない」フェーズに入っているのです。そしてそれは、単にAIツールを導入するということではなく、自分たちのビジネスモデルを根本から再設計し、新しく会社を作り変えることに他なりません。

その覚悟をお持ちでしょうか。それ以外に、企業を存続させる方法はありません。

今、「AIをどう使うか」という段階は終わり、「AIと共にどう変わるか」が問われる時代へと、世の中は大きく変わりつつあります。変化はAIだけではありません。ITの潮流もまた、「レガシーIT」から「モダンIT」へと構造的な転換期を迎えています。

営業職であれエンジニア職であれ、新入社員や若手がこの「現実」を知らないまま現場に出ればどうなるでしょうか。お客様との会話は噛み合わず、信頼を得ることは難しいでしょう。その結果、せっかくの才能を持ちながら、仕事への自信を失ってしまうことになりかねません。

そのような不幸なミスマッチを少しでも減らしたい!この研修は、そんな想いから始まりました。

今年で10年目を迎えますが、これまでの経験を土台に、変化の速いIT常識の全体像を、基礎・基本やビジネスとの関連性とともに分かりやすく紐解きます。さらに、ITプロフェッショナルとしてどう役割を果たし、どう学び続けるべきか、AI時代に即した「すぐに使える実践ノウハウ」も解説します。

お客様の言葉が理解できる。社内の議論についていける。そして何より、仕事が楽しくなる。そんな「確かな自信」を、本研修を通じて手にしていただければと願っています。

>> 詳しくはこちら

新入社員のための1日研修 「最新のITトレンド」

新入社員のための1日研修 「IT営業のプロセスと実践スキル」

IT営業の役割や仕事の進め方を学び、磨くべきスキルを考えます。また、AIを武器に、先輩にも負けない営業力を磨く方法についても解説します。

真の競合はユーザー企業

真の競合はユーザー企業不確実性が常態化する現代社会において、「変化への俊敏性(アジリティ)」を獲得することは、企業が存続し、成長を続けるための絶対的な要件となりました。 そのためには...

「SaaSの死」は、SIerを殺すのか?

「SaaSの死」は、SIerを殺すのか?生成AIの登場以降、テクノロジー業界では「SaaSの死(SaaS is Dead)」という言葉が囁かれ始めました。これは、従来のGUI(画面)ベースのSaaSが...

AIで脳の筋肉痛からあなたを解放する

AIで脳の筋肉痛からあなたを解放する夕方のオフィス。ふと時計を見ると、もう定時を過ぎている。 今日は一日中パソコンに向かい、集中してキーボードを叩き続けていたはずなのに、「何か新しいものを生み出し...

AIは「老害」を加速する

AIは「老害」を加速する本来、「老害」という言葉は、1970年代に作家・丹羽文雄が発表した小説『老害』に端を発します。当時、この言葉が指していたのは、周囲への迷惑以前に、長生きすること...