AIが破壊するSIerの存在意義

AIの進化は、SIerのビジネスモデルを根底から揺るがしています。長年、業界の収益を支えてきた「人月商売」、すなわち技術者の労働時間を切り売りするモデルは、AIが人間の作業を代替する今、その存在意義が問われています。

このブログでは、この旧来のビジネスモデルが終焉を迎えつつあるいま、SIerが生き残るためにどう変革すべきかを論じます。まずは、その根底にある「技術力の空洞化」と「顧客との価値観の乖離」について、それらが、人月商売が構造的に抱える深刻な問題であることから考えていきます。

なぜ「技術力が空洞化」するのか?

利益の源泉が「技術の高度さ」ではなく「投入した労働時間」にあるためです。優秀なエンジニアが短期間で仕事を終えるよりも、複数人が時間をかける方が売上が大きくなるという構造は、生産性を高める技術革新へのインセンティブを削ぎます。結果として、エンジニアは専門性を深める機会を失いがちになります。

なぜ「顧客との価値観が乖離」するのか?

SIerと顧客とで「成功」の定義が正反対になりがちだからです。顧客の成功は「課題を早く、安く解決すること」ですが、SIerの売上は「プロジェクトが大規模になり、期間が長引くこと」で最大化されます。この利益相反が、本来あるべきパートナーとしての信頼関係の構築を阻んできました。

この構造的な問題こそが、近年多くのユーザー企業がSIerへの依存から脱却し、システム開発の「内製化」へと舵を切る大きな動機となっています。ビジネスのスピードを上げ、ITを自社の競争力の中核に据えたいと考える企業にとって、旧来のSIerとの関係はもはや足枷となりつつあるのです。

こうした顧客側の内製化という変化を、生成AIの登場と急速な普及はさらに加速させます。これまで労働力をSIerに依存してきたコーディングやテスト、ドキュメント作成といった作業をAIが代替することで、ユーザー企業が自社で開発チームを持つためのハードルは劇的に下がりました。労働力を外注に依存する必要性が薄れ、内製化の流れはもはや止められないものとなりつつあります。

さらに未来を見据えれば、要件定義から設計、開発、運用までを自律的にこなす「AIエージェント」が、システム開発の主役となる時代が目前に迫っています。

このような時代において、SIerはどこに価値を見出し、どのような役割を担うべきなのでしょうか。続いて、AI時代におけるSIerの新たな戦略の視点を提示します。

第1章:AIがもたらす「人月モデル」の完全なる崩壊

生成AIは、開発現場における生産性を劇的に向上させました。これは単なる効率化ではありません。SIビジネスの根幹を成してきた「労働集約」という前提を破壊する、パラダイムシフトです。

- 工数の概念が変わる: これまで1人月かかっていた機能開発が、AIアシスタントを使えば数日で完了するかもしれません。そうなれば、「何人のエンジニアが何ヶ月働いたか」で対価を計算するビジネスモデルは、もはや顧客の理解を得られません。

- 技術力の尺度が変わる: 価値の源泉は「人手」から「AIを使いこなす能力」へと完全に移行します。どれだけ優れたプロンプトでAIに指示を出せるか、AIが生成したコードを的確に評価・修正できるか、そして、どの業務にどのAIを適用すれば最大の効果を生むかを構想できるか。これが新たな技術力の尺度となります。

- 顧客の期待値が変わる: 顧客自身もAIの力を理解し始めています。彼らが求めるのは、もはや「言われた通りのシステムを、時間をかけて作ってくれる労働力」ではありません。「自社のビジネス課題を、AIという強力な武器を使ってどう解決してくれるのか」という、より高度で戦略的な問いへの答えです。

旧来のビジネスモデルにしがみつくことは、緩やかな衰退を意味します。変化はすでに始まっており、私たちはその現実を直視しなければなりません。

第2章:SIerが目指すべき3つの変革

AIエージェントが自律的にシステムを開発・運用する未来が訪れたとき、SIerは不要になるのでしょうか。答えは「否」です。しかし、それはSIerが大胆な自己変革を成し遂げた場合に限ります。目指すべきは、以下の3つの変革です。

変革1:役割の再定義 – 「システム開発」から「ビジネス開発パートナー」へ

これからのSIerに求められるのは、お客様のITシステムを開発することから、お客様のITを前提としたビジネス開発や事業変革そのものを支援する役割へと変わることです。

AIがシステム開発の「How(どう作るか)」の大部分を担うようになると、人間の価値は「Why(なぜ作るか)」と「What(何を作るべきか)」を定義する領域にシフトします。顧客の業界知識を深く理解し、データに基づいた洞察から新たなビジネスチャンスを発見し、それを実現するための最適なIT戦略とAI活用法を共に描き、実行する。単なる受注者ではなく、顧客の成功にコミットする「ビジネス共創パートナー」への進化が不可欠です。

変革2:商品の再定義 – 「労働力」から「技術力」へ

役割の変革に伴い、提供する価値、すなわち「商品」も変えなければなりません。労働力を売ることから、真の「技術力」を売ることへと、自分たちの商品を再定義する必要があります。

ここでの新しい『技術力』とは、単にプログラムが書けることではなく、『顧客のビジネス成果に直結する知的資産』そのものです。

- 高度な問題解決能力: 複雑なビジネス課題を分析し、最適なAIモデルやアーキテクチャを設計・実装する力。

- 独自のソリューション: 特定の業界や業務に特化した、再利用可能なAIコンポーネントやプラットフォーム。

- コンサルティング能力: 最新の技術動向を評価し、顧客のビジネスに与える影響を分析し、具体的な戦略を提示する力。

これらは時間単位で切り売りできるものではなく、成果や提供価値によって評価されるべき、高度な知的財産です。

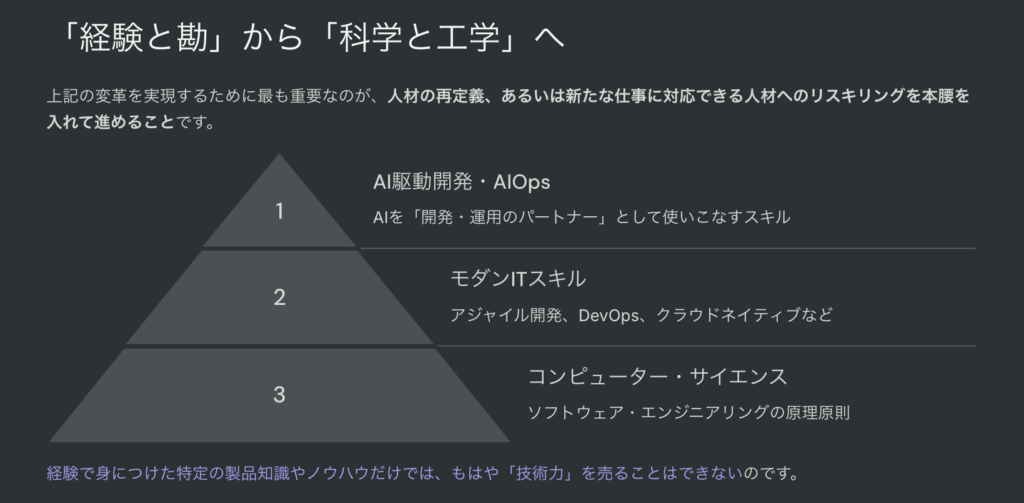

変革3:人材の再定義 – 「経験と勘」から「科学と工学」へ

上記の変革を実現するために最も重要なのが、人材の再定義、あるいは新たな仕事に対応できる人材へのリスキリングを本腰を入れて進めることです。

※本リポートのプレゼンテーション資料はこちらからご覧頂けます。

AI時代に求められるスキルセットは、多層的かつ複合的です。その土台となるのは、変わることのない原理原則であるコンピューター・サイエンスやソフトウェア・エンジニアリングです。なぜその技術が動くのか、アルゴリズムはどのような原理に基づいているのかを理解する力は、あらゆる技術革新を吸収するための根幹となります。

しかし、土台だけでは不十分です。その上に、現代的なシステムを迅速かつ安定的に構築・提供するためのモダンITスキル(アジャイル開発、DevOps、クラウドネイティブなど)が不可欠です。AIソリューションは、柔軟でスケーラブルなクラウド基盤の上で、継続的に改善されてこそ真価を発揮します。これらのスキルは、AIをビジネス価値に繋げるための「高速道路」を整備する能力と言えるでしょう。

そして、最上位のスキルとして、AI駆動開発やAIOpsといったAIを直接活用する能力が求められます。AIを使って開発プロセスそのものを効率化し、システムの運用を自動化・最適化する。これは、AIを単なる「開発対象」としてだけでなく、「開発・運用のパートナー」として使いこなすスキルです。

これら「基礎知識」「モダンIT」「AI活用スキル」の三層構造こそが、これからの技術力です。

これまでSIerが提供してきた労働力の価値は、個々人の現場での経験値に大きく依存してきました。基礎的な土台がなくても「経験年数」そのものが評価基準となり、それがベテランの価値を支えてきたのです。しかし、その常識はAIによって覆されました。ベテランの経験を遥かに超える知識やノウハウをAIは瞬時に提示できるため、経験で身につけた特定の製品知識やノウハウだけでは、もはや「技術力」を売ることはできないのです。

今、真に求められるのは、基礎や基本、原理原則に立ち返り、「何のため(Why)」「どんなシステムを(What)」「どのように作るのか(How)」を、理論と科学に基づいて提案・支援できる能力です。経営者は、この変革を人事部任せにしてはなりません。自社の未来を賭けた最重要の経営課題として、社員がこれらのスキルを体系的に学び直すための、大胆かつ継続的な投資を自ら主導する必要があります。

変革は「商売替え」に等しい覚悟を要する好機である

AIがもたらす変化は、SIerにとって厳しい挑戦であると同時に、これ以上ないほどの大きなチャンスです。しかし、この変革の大きさを見誤ってはなりません。

SIerが自分たちの売るものを「労働力」から「技術力」へ変えることは、例えるなら老舗の和菓子屋が、フレンチのレストランに商売を変えるに等しい大転換です。「お客様に食の喜びを与える」という本質は同じでも、求められる知識、スキル、素材、そして哲学はまるで異なります。

この「商売替え」は、決して絵空事ではありません。歴史がその可能性を証明しています。かつて「花札」のメーカーだった任天堂が、いまや世界でもトップのゲームビジネスを展開しているのが、その最たる例です。彼らは自社の製品を『花札』から『デジタルゲーム』へと変えましたが、『人々を独創的な娯楽で楽しませる』という事業の核となる哲学は一切変えませんでした。手段は時代と共に進化させ、本質は研ぎ澄ませる。この姿勢こそが、変革の本質です。もし彼らが花札という過去の成功に固執していたら、今日の姿はなかったでしょう。

SIerも同じです。「テクノロジーで顧客と社会の課題を解決する」という本質は変わりません。変わるべきは、その手段です。長年続いた人月商売という呪縛から解き放たれ、本来あるべき価値創造集団へと生まれ変わるには、任天堂のような覚悟を持って自社の変革に向き合うべきです。

未来は、ただ待っていれば訪れるものではありません。かつての売り物にこだわり、「そんなSIerはもういらない」と宣告される前に、新しい商売を始める覚悟を決める。今こそ、過去の成功体験を捨て、新たな価値創造へと踏み出さなくてはなりません。

【募集開始】次期・ITソリューション塾・第50期

次期・ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日[水]開講)の募集を始めました。

2008年に開講したITソリューション塾は、18年目を迎えました。その間、4000名を超える皆さんがこの塾で学び、学んだことを活かして、いまや第一線で活躍されています。

次期は、50期の節目でもあり、内容を大幅に見直し、皆さんのビジネスやキャリアを見通すための確かな材料を提供したいと思っています。

次のような皆さんには、お役に立つはずです。

・SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん

・ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん

・デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん

・IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん

・デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん

詳しくはこちらをご覧下さい。

※神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO(やまと)会員の皆さんは、参加費が無料となります。申し込みに際しましては、その旨、通信欄にご記入ください。

期間:2025年10月8日(水)~最終回12月17日(水) 全10回+特別補講

時間:毎週 水曜日18:30~20:30の2時間

方法:オンライン(Zoom)

費用:90,000円(税込み 99,000円)

内容:

- デジタルがもたらす社会の変化とDXの本質

- ITの前提となるクラウド・ネイティブ

- ビジネス基盤となったIoT

- 既存の常識の書き換え前提を再定義するAI

- コンピューティングの常識を転換する量子コンピュータ

- 変化に俊敏に対処するための開発と運用

- 【特別講師】クラウド/DevOpsの実践

- 【特別講師】アジャイルの実践とアジャイルワーク

- 【特別講師】経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 【特別講師】特別補講 (選人中)

*「すぐに参加を確定できないが、参加の意向はある」という方は、まずはメールでご一報ください。事前に参加枠を確保します。決定致しましたらお知らせください。

8月8日!新著・「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。