生成AIと、その進化を支えるクラウド・コンピューティングの波は、もはや単なる技術トレンドではなく、IT業界のビジネスモデルそのものを根底から覆す地殻変動となっています。とりわけ、長年にわたり日本のIT産業を支えてきた、顧客の要求仕様に基づき労働力を提供する「人月モデル」のSIビジネスは、その前提が崩れ去り、存在意義そのものが問われる存亡の危機に直面しています。

本稿では、まずSIビジネスを崩壊へと導く「8つの要因」を、開発需要の減少から、スキルセットの陳腐化、さらにはアプリケーションとAIの融合という構造的変化に至るまで多角的に分析します。その上で、単なる延命策としての「改善」ではなく、未来から逆算した抜本的な「変革」を行うため、旧来のモデルを破壊(スクラップ)し、新たな価値創造企業へと生まれ変わる(ビルド)ための具体的なステップを提示します。

SIビジネスを崩壊に追い込む8つの要因

この8つの要因は、SI業界全体を揺るがすものですが、その影響は企業の立ち位置によって大きく異なります。ここでは、エンドユーザー企業と直接契約する「元請企業」と、元請企業から開発作業の一部を受託する「下請企業」の2つの視点から、それぞれの要因がもたらす影響を具体的に解説します。

特に、日本のSIビジネスの根幹をなしてきたのが、元請企業が下請企業へ作業を委託する際に、その工数に一定の利益(マージン)を上乗せしてエンドユーザーに請求する多重下請け構造です。この構造では、プロジェクトの工数規模が大きければ大きいほど、そして下請けの階層が深ければ深いほど、元請企業の売上と利益は増大します。しかし、生成AIとクラウドは、このビジネスモデルの根幹である「工数」そのものを消滅させ、各社の存在意義を根底から問い直すことになるのです。

- 人月需要の減少

- 理由: AIによる開発・運用の自動化と、その基盤である高機能なクラウドサービスの普及、そしてユーザー企業自身による内製化能力の向上により、システム構築や保守に必要だった「人手」が劇的に不要になります。

- 下請企業への影響: コーディングやテストといった具体的な作業がAIに代替されるため、仕事そのものが消滅するという直接的な打撃を受けます。

- 元請企業への影響: マージンを乗せる対象である下請けへの発注工数が激減するため、従来の収益源が枯渇します。プロジェクト管理という名目で確保してきた利益の根拠が失われます。

- 例えば: これまで10人月を要していたデータ連携バッチの開発が、クラウド上のAI開発ツールの活用により1人月で完了します。元請けがマージンを乗せていた9人月分のビジネスが消滅するのです。

- スキルのアンマッチ

- 理由: AIが生成したソフトウェアを迅速にビジネス価値に繋げるためには、アジャイル開発、DevOps、クラウドネイティブといったモダンITスキルが不可欠です。しかし、従来のウォーターフォール開発に最適化されてきた人材はこれらのスキルが不足しています。

- 下請企業への影響: AIが生成するコードを扱うモダンなスキルセットへの転換が求められますが、従来の特定技術に特化してきた企業は対応が困難です。

- 元請企業への影響: 顧客との対話の最前線に立つため、「ビジネス課題を解決し、価値を創造する」コンサルティング能力が強く求められます。しかし、プロジェクト管理と要件定義に特化してきた人材が多く、価値提供が難しくなります。

- 例えば: 顧客が「市場の変化に素早く対応したい」とアジャイル開発を要望しても、元請企業側がウォーターフォール型の契約や開発体制しか提案できません。

- 収益モデルの限界

- 理由: 労働時間の提供を対価とする「人月モデル」は、AIとクラウドによる生産性向上を自社の利益に転換できず、むしろ値下げ圧力として受けることになります。

- 下請企業への影響: 生産性が上がっても単価が下がるため、利益を確保できません。

- 元請企業への影響: AIで開発時間を半減させても、下請けに支払う費用も、顧客から受け取る売上も半減します。マージンビジネスの構造上、効率化が自社の首を絞める結果になります。

- 例えば: SIerがAIを導入して開発効率を2倍に向上させたと顧客にアピールすると、顧客から「素晴らしい。では、見積もりも半額になりますね?」と返され、利益を確保できなくなります。

- 開発プロセスの透明化とブラックボックスの解消

- 理由: これまでSIerの専門領域とされ、顧客からは見えにくかったプログラムコードや設計書が、AIによって自動生成され、かつ自然言語で平易に解説されるようになります。クラウドの監視ツールはインフラの稼働状況を可視化します。

- 下請企業への影響: 作業内容が可視化されることで、元請けからより厳しいコスト削減圧力を受けやすくなります。

- 元請企業への影響: 開発プロセスが透明化し、顧客はSIerに「丸投げ」する必要がなくなります。結果として、元請企業が担ってきた「翻訳者」「仲介者」としての価値と、それに伴うマージンの正当性が大きく低下します。

- 例えば: 顧客企業の若手社員が、AIが生成したソースコードとドキュメントを基に内容を理解し、ビジネス要件との齟齬があれば自ら修正指示を出せるようになります。

- 「仕様変更」という概念の希薄化

- 理由: 従来のウォーターフォール型開発において、「仕様変更」は追加の工数を請求できる収益機会でした。しかし、AI駆動開発とクラウドのCI/CDパイプラインは、プロトタイピングや修正を驚異的な速度で実行可能にします。

- 下請企業への影響: 追加作業としての仕様変更案件が減少し、収益機会を失います。

- 元請企業への影響: 変更管理で工数を積み増し、マージンを確保するビジネスモデルが成り立たなくなります。

- 例えば: 顧客との会議中に口頭で指示するだけで、AIが即座にプロトタイプを更新します。数週間を要した基本設計フェーズが、数時間のセッションに置き換わります。

- 価値尺度の転換:「労働力」から「ビジネス成果」へ

- 理由: 人月ビジネスの価値尺度は、投入された「時間」や「人数」という労働量でした。しかし、AIとクラウドを活用する時代には「どれだけビジネス成果を上げたか」が問われます。

- 下請企業への影響: 成果への貢献度が見えにくいため、成果報酬型の契約を結ぶことが難しく、従来通りの買い叩きの対象になりがちです。

- 元請企業への影響: 顧客から成果ベースの契約を求められても、工数ベースで発注している下請企業との間でリスクの板挟みになります。自社でリスクを取り、成果にコミットするビジネスモデルへの転換を迫られます。

- 例えば: B社は「ピッキング効率15%向上」という成果を約束し、達成後の利益から報酬を得る契約を勝ち取ります。A社のような「100人月で開発します」という提案はもはや通用しません。

- ソフトウェア開発のコモディティ化と価格競争の激化

- 理由: 生成AIは、一定品質のアプリケーションを誰でも瞬時に生成できるようにします。また、クラウドが提供する豊富なマネージドサービスやテンプレートが、開発の難易度を劇的に引き下げます。

- 下請企業への影響: コーディングやテストといった作業の価値が暴落し、熾烈な価格競争に巻き込まれます。

- 元請企業への影響: 技術的な差別化が困難になり、他社との差別化は価格しかなくなります。しかし、マージンを乗せる構造上、価格競争には限界があります。

- 例えば: 顧客管理ツールの開発コンペで、各社がAIとクラウドサービスを組み合わせて同機能のデモを即日作成。機能で差がつかず、最終的には最も安い見積もりを提示した企業が受注します。

- アプリケーションとAIの融合

- 理由: ユーザーとアプリケーションの間にAIエージェントが介在するようになり、アプリケーション開発は「AIエージェント」に最適化された形へと変化します。このエージェントはクラウド上で稼働し、クラウド上の各種APIと連携します。

- 下請企業への影響: UI開発などの仕事が減り、AIが連携しやすいAPIを開発するスキルが求められます。

- 元請企業への影響: 顧客に対して、AIエージェントを前提としたクラウドネイティブなシステム全体のアーキテクチャを設計・提案する高度な能力が不可欠になります。

- 例えば: ユーザーが「来週、大阪へ出張手配して」とAIに指示すると、AIが各社のAPIを自律的に呼び出し予約を完了させます。開発者の仕事は、人間が見やすい画面を作ることではなく、AIが理解しやすいAPIを設計することになります。

SIビジネスのスクラップ・アンド・ビルド:再構築への道筋

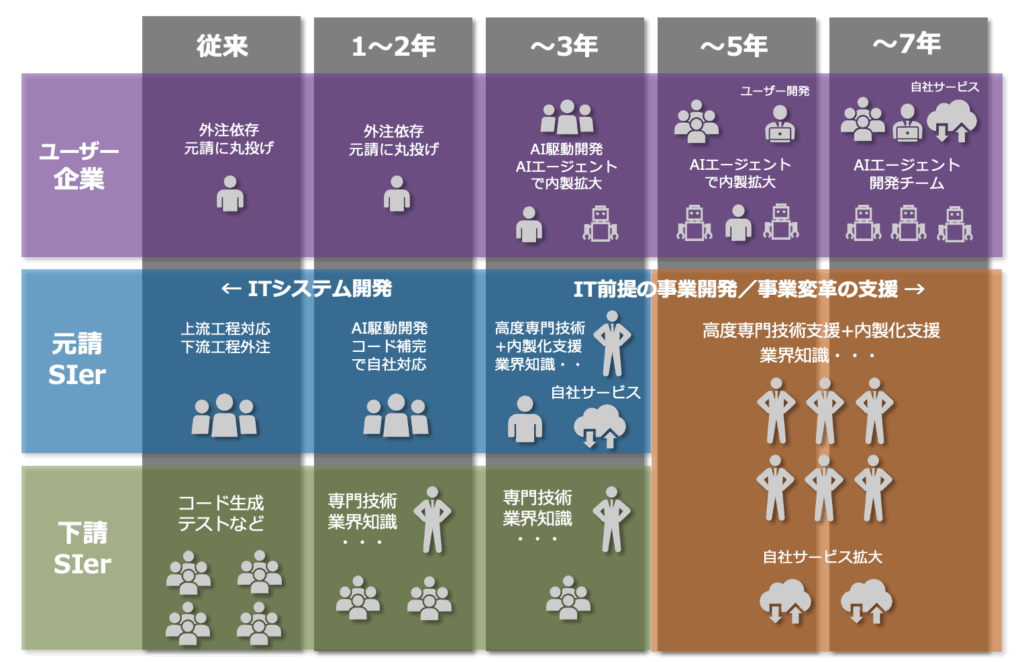

こうした不可逆的な変化に直面し、SIerが生き残るためには、既存のビジネスモデルを大胆に破壊(スクラップ)し、新たな価値創造モデルを再構築(ビルド)するしかありません。しかし、そのアプローチは、豊富な人材や資金力を持つ元請企業と、限られたリソースの中で戦う下請企業とでは大きく異なります。ここでは、それぞれの立場に応じた変革の道筋を示します。

【元請企業向け】価値共創パートナーへの変革4ステップ

元請企業は、顧客との直接的な関係性とリソースを活かし、単なるシステム開発の管理者から「顧客のビジネス価値を共に創造するパートナー」へと脱皮する必要があります。

ステップ1: 意識の変革

- 目的: 全社的に人月ビジネス、マージンビジネスの終焉を直視し、変革への強い意志を共有すること。

- 対処法: 経営層が「我々は人月ビジネスから完全に撤退し、価値創造で収益を上げる企業になる」と内外に宣言。生成AIとクラウドが自社の既存事業に与えるインパクトを具体的にシミュレーションし、全社員に公開して危機感を醸成します。

ステップ2: 人材の再定義とエコシステム構築

- 目的: 社員をAI・クラウド時代に価値を創出できる人材へと作り変え、外部の専門家集団との連携を強化すること。

- 対処法: システムエンジニア(SE)を、顧客のビジネス課題を特定し、AIとクラウドの活用をデザインする「ビジネスアーキテクト」へ転換させるための大規模なリスキリングを実施。同時に、下請けを管理するのではなく、特定の技術に秀でた企業群と対等なパートナーとして連携し、価値創造のエコシステムを構築します。

ステップ3: 事業モデルの抜本的転換

- 目的: 労働集約型から知識集約・価値創造型の収益モデルへとピボットすること。

- 対処法: 顧客のKPI達成にコミットする「成果報酬型モデル」への移行を推進。受託開発で得た知見を基に、業界特化型のAI搭載SaaSを開発・提供し、ストック型収益を確立。「何を作ればよいかわからない」という顧客を導く、高度な「AI・クラウド活用コンサルティング事業」を立ち上げます。

ステップ4: 価値創造を加速する組織への変革

- 目的: 迅速な意思決定と試行錯誤を可能にする、柔軟でアジャイルな組織を構築すること。

- 対処法: 失敗を許容し、挑戦を称賛する文化を醸成。AI駆動の開発プロセスを標準化し、顧客を「発注者」ではなく「共創パートナー」と位置づけ、プロジェクトの初期段階から一体となってビジネスゴールを目指す体制を構築します。

【下請企業向け】専門特化によるサバイバル戦略3ステップ

下請企業にとって、元請企業と同じ規模の変身は現実的ではありません。生き残りの鍵は、労働集約的な作業から脱却し、AI・クラウド時代でも代替されない「専門性」を磨き上げ、なくてはならない存在になることです。

ステップ1: 領域特化によるポジショニング再構築

- 目的: AIによってコモディティ化する汎用的なコーディングやテスト作業から撤退し、「この分野なら絶対に負けない」というニッチな専門領域を確立すること。

- 対処法: 特定のAI技術(例:製造業向け画像認識)、特定のクラウドプラットフォーム(例:Azure DevOpsの専門家)、特定の業種・業務(例:金融機関の不正検知モデル構築)などにリソースを集中投下し、自社のポジショニングを再定義します。

ステップ2: “AI活用”を核とした技術力の深化

- 目的: 確立した専門領域において、AIとクラウドを「使いこなす」ことで圧倒的な付加価値を提供すること。

- 対処法: AIによるテスト自動化のプロフェッショナル集団、特定業界向けAIモデルのチューニング専門家など、単なるプログラマーではない独自のスキルセットを構築。元請企業が「この作業は、あの会社にしか頼めない」と認める存在を目指します。

ステップ3: 新たなパートナーシップの模索

- 目的: 従来の一方的な下請け構造から脱却し、専門性を武器に対等なパートナーシップを築くこと。

- 対処法: 自社の専門性を正当に評価してくれる元請企業との直接的な関係を強化。他の専門特化企業とアライアンスを組み、共同でより大きな価値を提供します。自社の専門技術をコンポーネントとしてSaaSベンダーに提供するなど、新たな販路を開拓します。

SIビジネスの再定義:「価値共創エコシステム」への移行

生成AIとクラウドがもたらす変革の本質は、元請・下請という階層構造そのものを無意味にすることにあります。労働力の提供と管理を前提としたピラミッド構造は崩壊し、SIビジネスは新たなモデルへと再定義される必要があります。その目指すべき姿が「価値共創エコシステム」です。

これは、特定のビジネス課題を解決するために、顧客、そして様々な専門性を持つプレイヤーが、対等な立場で流動的に連携する仕組みです。

- 構造の変化:ピラミッドからエコシステムへ

従来の固定的な階層構造は解体され、ハリウッドの映画制作のように、プロジェクトごとに最適な専門家(企業・個人)が集結し、目的を達成すれば解散する、柔軟なネットワーク型組織へと移行します。 - プレイヤーの役割の変化:管理者から専門家へ

エコシステムには、もはや「元請」「下請」という区分はありません。代わりに、以下のような役割を持つプレイヤーが存在します。- 価値の統合者(バリューインテグレーター): 顧客のビジネス課題を深く理解し、解決に必要な専門家をエコシステム内から見つけ出し、チームを組成してプロジェクト全体をプロデュースする役割。従来の元請企業の役割に近いですが、管理ではなく価値創造のハブとなる点が決定的に異なります。

- 専門性の提供者(スペシャリストプレイヤー): 特定のAI技術、クラウドアーキテクチャ、業界知識、データ分析、UXデザインなど、代替不可能な専門性を提供する役割。従来の「下請」とは異なり、労働力ではなく独自の価値を提供し、プロジェクトに不可欠な存在として対等な立場で参画します。

- 生き残りの鍵:「特別な何か」を持つこと

このエコシステムにおいては、自社の存在意義そのものが問われます。元請であるか下請であるかの区別が意味をなさなくなるとき、SI事業者が生き残る唯一の道は、顧客が抱える課題解決にとって、代替不可能で唯一無二の「特別な何か」を持つことです。

それは、例えば「水産加工の工程で不可欠な鮮度管理とトレーサビリティについての深い知識」、「金融業界に固有の法律や規制、コンプライアンス要件への精通」、「特定地域における独自の商習慣や物流網を前提としたシステム構築ノウハウ」といった、極めて専門的なドメイン知識かもしれません。

あるいは、「クラウドの可用性を極限まで高める高度なシステムアーキテクチャー設計能力」、「デリバティブの価格評価モデルを実装する金融工学」、「膨大なデータから需要を予測するデータサイエンスとAIモデルの構築・運用(MLOps)技術」といった、高度な専門技術かもしれません。

こうした個別の専門性こそが、企業の価値の源泉となり、エコシステムの中で選ばれる理由、すなわち生き残りの鍵となるのです。 - 収益モデルの変化:人月から成果へ

エコシステム全体で創出したビジネス価値(売上向上、コスト削減など)への貢献度に応じて、各プレイヤーに報酬が分配される成果報酬型が基本となります。レベニューシェアや共同事業など、リスクとリターンを共有するモデルが主流となるでしょう。

未来への提言:計画から実践へ

生成AIとクラウドがもたらす変化の波は、SIビジネスにとって未曾有の「脅威」であることは間違いありません。旧来の成功体験にしがみつけば、その波に飲み込まれ、淘汰される未来は避けられないでしょう。

しかし、この脅威は視点を変えれば、またとない「機会」でもあります。少子高齢化による労働人口の減少、ひいてはITエンジニア不足は今に始まった課題ではなく、工数に依存したビジネスモデルはいずれ破綻する運命にありました。生成AIとクラウドの台頭は、その変化を加速させたに過ぎません。

であるならば、この不可逆的な流れを前向きに受け入れ、AIと技術の力で労働力不足が問題とならない新たな土俵へとビジネスを移行させるべきです。それは、SIビジネスが長年抱えてきた労働集約的な多重下請け構造から脱却し、真の知識集約・価値創造型産業へと昇華することを意味します。

もはや目指すべきは、既存の役割の中での生き残りではありません。自らが「価値の統合者」となるのか、あるいは代替不可能な「専門性の提供者」となるのか、はたまたその両方の側面を組み合わせた独自の存在となるのかを定め、新たな「価値共創エコシステム」の主要なプレイヤーとなるべく、今すぐ自らを変革することが求められます。重要なのは、これらの新しい役割は、従来の元請・下請といった役割の延長線上には決して存在しないということです。

ただし、この現実を理解し、変革の道筋を考えることだけで立ち止まっていては何も解決しません。私たちが議論し、計画を練っている間にも、新しいテクノロジーは生まれ、既存の技術はさらに進化していきます。完璧な計画を待つのではなく、とにかく実践することです。100点満点の戦略などあり得ません。まずは最初の一歩を踏み出し、走りながら考え、軌道を修正し続ける。そのような行動に移せる企業文化を築くことこそが、変革に向けた全ての始まりなのです。

「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。