不確実性が常態化する現代社会において、「変化への俊敏性(アジリティ)」を獲得することは、企業が存続し、成長を続けるための絶対的な要件となりました。

そのためには、デジタルを前提としたビジネス・モデルや業務プロセスへの変革が不可避です。しかし、これは単に「デジタル技術を使えばできる」という表面的な話ではありません。このような新しい取り組みを当然のこととして受け入れ、既存の成功体験やこだわりを捨て、雇用制度、働き方、意思決定のプロセス、組織体制、さらには業務手順や暗黙のルールといった「企業の常識」にまで踏み込んで、会社を新しく作り変える覚悟が必要です。

これこそが、DXの本質です。

「DXとは、デジタル前提の社会に適応するために、デジタルを駆使して、変化に俊敏に対処できる会社に新しく作り変えること」

このように整理することができるでしょう。

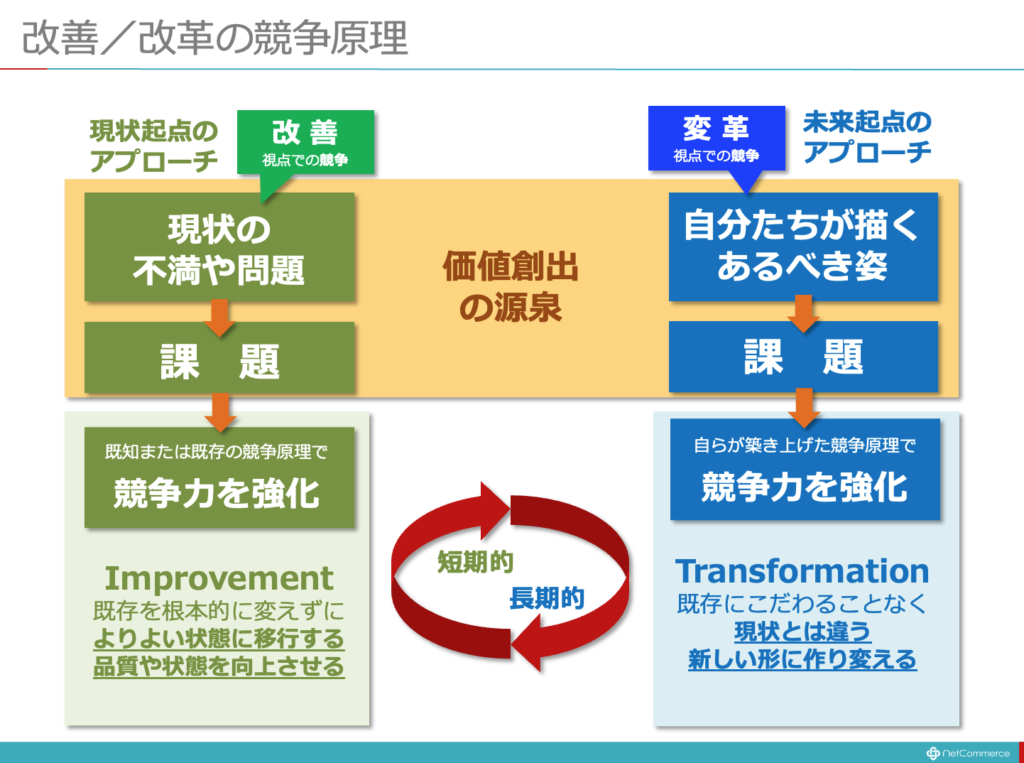

変革(Transformation)と改善(Improvement)の違い

ところで、DXの ”X” は Transformation(変革)を意味しています。この言葉は、Improvement(改善)とは明確に異なる概念です。

「改善」とは、既存の業務にある不満や問題を課題と捉え、これを解決することで、よりよい状態を実現することです。もし、現在のビジネス・モデルや業務プロセスが今後も通用するのであれば、徹底的な改善によって効率化やコスト削減を進め、収益体質を強化することで競争力を維持・強化できるでしょう。これはいわゆる「デジタル化」の領域です。

しかし、既存のモデルが末永く続く保証はどこにもありません。不確実な社会では変化のスピードがますます加速します。そこで必要となるのが「変革」です。

変革とは、自分たちの目指す「5年後、10年後のあるべき姿」を描き、その未来と現状とのギャップを課題と捉えるアプローチです。その課題を解決することで、未来においても競争力を維持できる会社へと、自らを新しく作り変えることを意味します。とりわけ不確実性が高まる中、未来において生き残り続けるためには、変化への「俊敏性(アジリティ)」を獲得することこそが、この作り変え(変革)の究極の目的とも言えるでしょう。

もちろん、現状を生き延びなければ未来はありませんから、改善は不可避です。しかし、現状に甘んじて改善だけに終始していると、顧客の価値観や行動、業界構造が変わったときに後手に回り、市場での存在意義を失いかねません。自らが市場のルールメーカーとなる、あるいは新しいエコシステムの一員となるためには、自らを作り変えなくては生き残れないのです。

つまり、両方必要な取り組みなのですが、DXとはあくまで「変革」であって、デジタル技術を使って現状を「改善」することと同義ではないのです。改善を積み上げても変革にはなりません。それは、前提となる競争のルールが変わるからです。既存のルールを捨てて、ビジネス・モデルや業務プロセスをまったく新しく作り変える変革は、改善の延長線上にはありません。

なぜ、ユーザー企業による「内製化」なのか

さて、前置きが長くなりましたが、ユーザー企業はデジタルを武器に、改善(デジタル化)と変革(DX)の両輪に取り組まなくてはいけません。そして不確実性が常態化する今、それらの取り組みには極めて高い「俊敏性」が求められます。

俊敏性を得るには、ユーザー企業自身がシステムを内製することが、最も有効な手立てとなります。なぜなら、外部に委託することで生じるコミュニケーションのコストやタイムラグ、契約手続きといったオーバーヘッドこそが、スピードを阻害する最大の要因だからです。ビジネスの現場で起きた変化を、即座にシステムに反映させるには、自分たちの手でコントロールするほかないのです。

しかし、ここには長年立ちはだかる大きな課題がありました。「IT人材の不足」です。

これまでユーザー企業は、システムの開発や運用の労働力(IT人材)を、SIerなどのIT事業者に求めざるを得ませんでした。それはコスト高になるだけでなく、外部依存によるスピードの低下という課題も抱え続けてきました。

ところが今、生成AIやAI駆動開発といった技術の急速な進化、そしてクラウド・サービスの充実により、この課題は劇的に解消に向かいつつあります。つまり、少数のIT専門職がいれば、自分たちで開発や運用ができる環境が整ったのです。

AIエージェントがもたらす「UIの中抜き」

さらにこの流れに追い打ちをかけるのが、先週のブログでも紹介した「SaaSの死」の原因ともなっている「AIエージェント」の登場です。

従来、日本の業務システム開発では、「現場の業務に合わせる」ために膨大な画面(UI)や帳票を作り込むことが常態化しており、それがSIerの大きな収益源となっていました。画面数や帳票数を見積もりの根拠とし、人月単価で計算するビジネスモデルです。

しかし、AIエージェントの台頭は、システム構成そのものを「UIレイヤーの中抜き(バイパス)構造」へと変えます。対話型のAIが直接データを操作し、処理を行うようになれば、これまで人間とデータをつないでいた「画面」はその役割を終えます。

画面が不要になれば、それに付随する設計、実装、テスト、修正といった膨大な人手による作業が消滅します。

このようなITを取り巻く環境の激変が、ユーザー企業の内製化を加速させる背景にあります。「業務のロジックを一番深く理解している当事者」、すなわちユーザー企業自身が、これらのAIという武器を得て開発者や運用者になれるわけです。ビジネスの変化に即応できる極めて高い俊敏性(アジリティ)が実現できるならば、もはや外部のSIerに労働力を依存する理由は存在しません。

これが、「真の競合は、ユーザー企業」になる所以です。

競合の本質は「労働力=工数」の消失

ただし、ここにひとつの前提があります。それは、「労働力の外注需要=工数」が減少するということであり、ここが競合のポイントになることです。つまり、ユーザー企業自身が、かつて外部から購入していた「工数」に相当する能力を、AIを通じて自ら所有することになるわけです。

この競合において、SIerやITベンダーに勝ち目は全くありません。もしここで真っ向から戦うのなら、AIよりも安く、AIよりも速く開発や運用を請け負わなければなりませんが、それは不可能です。利益は出ませんし、何よりユーザーが求めるスピードが担保できません。

ビジネスは、提供する価値の希少性が高いほど大きな収益を生みだします。SIerやIT事業者にとって、コードを書く、テストをするといった「労働力」の希少性は、今後急速に低下します。ここにこれからのビジネスの伸び代を期待することはできません。

一方で、ユーザー企業は内製化のための体制や環境を整えたいと切望しています。モダンITが充実しても、その専門知識やスキルが、不要になるわけではありません。

具体的には、ビジネスの変化に即応するための「アジャイル開発」や、開発と運用をシームレスに連携させる「DevOps」の導入です。また、技術面では、拡張性と弾力性を持たせる「クラウドネイティブ」なアーキテクチャ、どこからでも安全に業務を行うための「ゼロトラスト」セキュリティ、そして生産性を劇的に向上させる「AI駆動開発」の実践などが挙げられます。

これらモダンITを駆使するための高度な知識や、それを実践する組織づくりのノウハウが、彼らには圧倒的に足りていません。ここには大きな需要があり、高い伸び代があります。

つまり、労働力を売るのではなく、ユーザー企業の内製化を支援するための高度な技術力や知見を提供することこそが、IT企業が存続し、事業を伸ばすための条件となるでしょう。

かつて、クラウドコンピューティングの黎明期にも似たような現象が起きました。多くの企業がオンプレミスからクラウドへの移行を模索する中、いち早くクラウド技術に特化し、その導入支援や運用代行を主軸としたベンダーが急成長を遂げたのです。

具体的には、クラスメソッド、サーバーワークス、アイレット(cloudpack)といった企業です。彼らは、AWSなどのパブリッククラウドに関する深い知見と技術力を武器に、ユーザー企業のクラウド移行を強力に支援し、業績を大きく伸ばしました。

これと同じことが、今、「内製化支援」の領域で起きようとしています。クラウドへの移行に専門的なノウハウが必要だったように、内製化への移行にもまた、モダンな開発技術や組織づくりに関する高度なノウハウが不可欠だからです。かつてクラウドへの移行を伴走した企業が勝者となったように、これからはユーザー企業の内製化を伴走できる企業こそが、大きな成長の果実を手にすることになるでしょう。

「成功の復讐」を避けるために

SI事業者の経営者と話すと、「そんなことは分かっている」という答えが返ってきます。しかし、「そのための人材がいない」「体制がないからできない」と続きます。「ならば、そういう人材を育て、体制を整えてはどうか」と問うと、「足元の工数需要は堅調であり、既存プロジェクトで手一杯で、新しい取り組みに人手は割けない」と言うのです。

ここで問われているのは、エンジニアを売上原価のひとつである「材(材料)」と捉えるか、新たなビジネスを生みだす資源である「財(財産)」と捉えるか、という経営観の根本的な違いです。 前者であれば、売上を伴わない時間は「ロス」であり、稼働率が下がることは許されません。しかし後者であれば、それは未来への「先行投資」となります。目先の稼働率にとらわれず、新しい技術への挑戦や学習の機会を提供し、能力の向上に努めることになるでしょう。 もちろん、好調な既存事業の収益を削ってまで投資を行うことは容易ではありません。ここは経営者に、極めて重い決断が求められているのです。

かつて、こんな話がありました。

19世紀のアメリカに、天然の氷を湖から切り出して各家庭に届ける「アイス・ハーベスター(氷の切り出し業者)」という巨大産業がありました。彼らはより多くの氷を、より速く切り出すために、のこぎりの改良や運搬ルートの「改善」に熱心に取り組み、隆盛を極めました。

しかし、彼らは「冷やすこと」の本質が氷そのものではなく、温度管理にあることに気づけませんでした。やがて電気冷蔵庫という全く新しい技術が登場したとき、彼らは「自分たちの氷の方が自然で良い」と主張しましたが、市場は瞬く間に冷蔵庫へと移り変わり、氷切り出し産業は消滅しました。

彼らが倒れたのは、のこぎりの性能が悪かったからではありません。自分たちのビジネスの定義を「氷を売ること」に固執し、「冷やすという価値」の提供方法を変革できなかったからです。

現状のビジネスが好調であるほど、そこから得られる利益という引力に縛られ、次の時代への投資ができなくなる。これを「成功の復讐」あるいは「イノベーションのジレンマ」と呼びます。今のSIerが置かれている状況は、まさに冷蔵庫が登場する前夜の氷切り出し業者に似ているのかもしれません。

(※この「天然氷から機械製氷、そして冷蔵庫へ」という非連続なイノベーションの事例とその分析は、ジェームズ・M・アターバック著『イノベーション・ダイナミクス』などで詳しく論じられています。)

人材は「競合」へと流れていく

お客様のDX(変革)には熱心でも、自分たちの変革にはいろいろと理由を挙げて消極的である。そんな企業もあるようです。そういう企業に共通して起きている現象があります。

それは、優秀な人材の流出です。

優秀な連中は時代の変化に敏感です。「工数ビジネス」の限界を感じ、自分の会社の将来に不安を感じるなら、彼らは生存本能を発揮して、自分が生き残るための行動、すなわち転職を選びます。そして、その転職先は、皮肉にもDXを推進し、内製化を進めようとしている「ユーザー企業」なのです。

「真の競合は、ユーザー企業」というのは、顧客を奪い合うという意味だけでなく、人材を奪われるという意味においても成り立っているようです。

工数で稼げているのなら、稼げているうちに、その資金と余力を使って自分たちの変革に取り組むべきです。稼げなくなったとき、慌てて変革を叫んでも、その時には既に優秀な人材は去り、資金的余力もなくなっているかもしれません。

今、「AIをどう使うか」という段階は終わり、「AIと共にどう変わるか」が問われる時代へと、世の中は大きく変わりつつあります。変化はAIだけではありません。ITの潮流もまた、「レガシーIT」から「モダンIT」へと構造的な転換期を迎えています。

営業職であれエンジニア職であれ、新入社員や若手がこの「現実」を知らないまま現場に出ればどうなるでしょうか。お客様との会話は噛み合わず、信頼を得ることは難しいでしょう。その結果、せっかくの才能を持ちながら、仕事への自信を失ってしまうことになりかねません。

そのような不幸なミスマッチを少しでも減らしたい!この研修は、そんな想いから始まりました。

今年で10年目を迎えますが、これまでの経験を土台に、変化の速いIT常識の全体像を、基礎・基本やビジネスとの関連性とともに分かりやすく紐解きます。さらに、ITプロフェッショナルとしてどう役割を果たし、どう学び続けるべきか、AI時代に即した「すぐに使える実践ノウハウ」も解説します。

お客様の言葉が理解できる。社内の議論についていける。そして何より、仕事が楽しくなる。そんな「確かな自信」を、本研修を通じて手にしていただければと願っています。

>> 詳しくはこちら

新入社員のための1日研修 「最新のITトレンド」

新入社員のための1日研修 「IT営業のプロセスと実践スキル」

IT営業の役割や仕事の進め方を学び、磨くべきスキルを考えます。また、AIを武器に、先輩にも負けない営業力を磨く方法についても解説します。