「自分たちのこの取り組みは、DXに当てはまるのでしょうか。」

このようなご相談を頂くことがあるのだが、失礼ながら、そんなことはどうでもいい話ではないかと思ってしまう。いまの自分たちが於かれている状況を正しく理解し、何が存続の危機につながるのかを見極め、それを解決することこそが必要であり、そのためには、デジタルを前提にした様々な取り組み、あるいは変革が必要になる。しかし、それが、DXであるかどうかなど、そもそもどうでもいい話だ。自分たちが直面する課題を明確に見定め、それに向きあい行動するだけのことだ。その手段として、デジタルは有効ではあるが、それを使うことが目的ではない。そんな本質に向きあうことが大切であるように思う。

では、本質とは何か。いま私たちが直面する課題と、IT/デジタルの関係について、整理してみたいと思う。

デジタル化を越えたITの役割

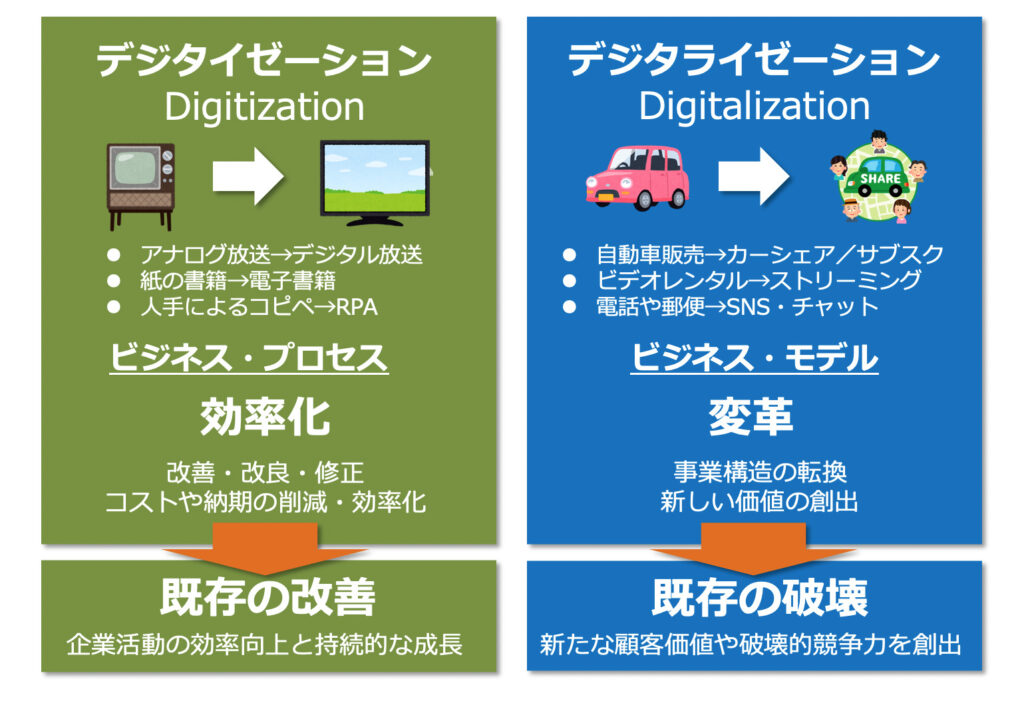

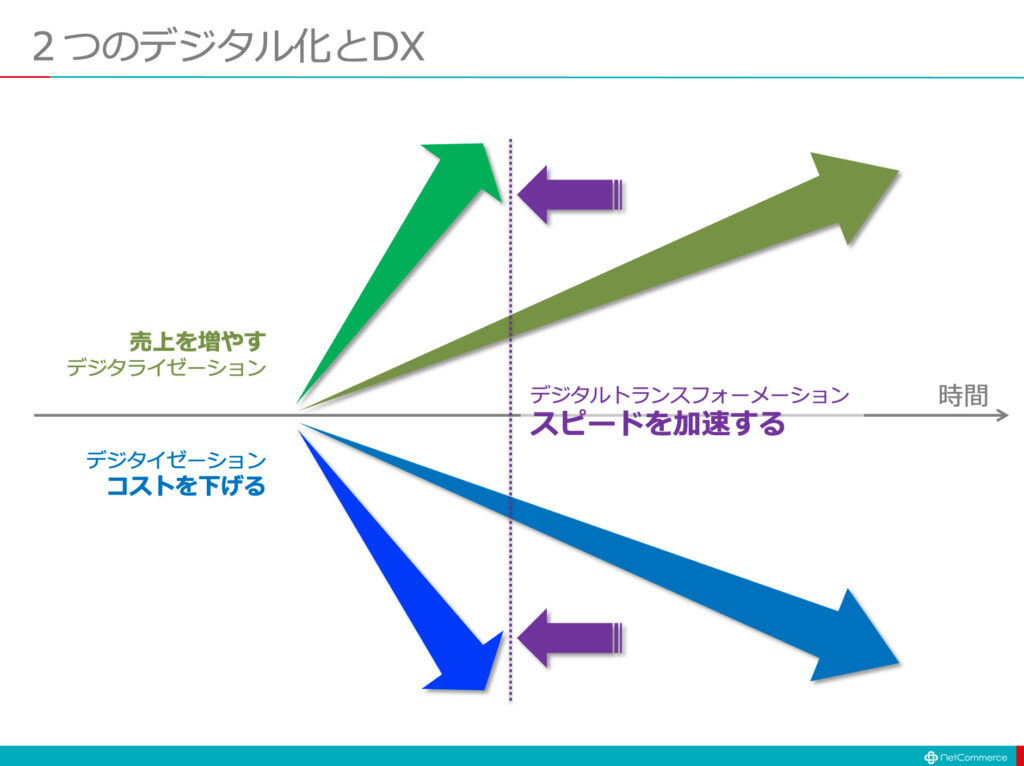

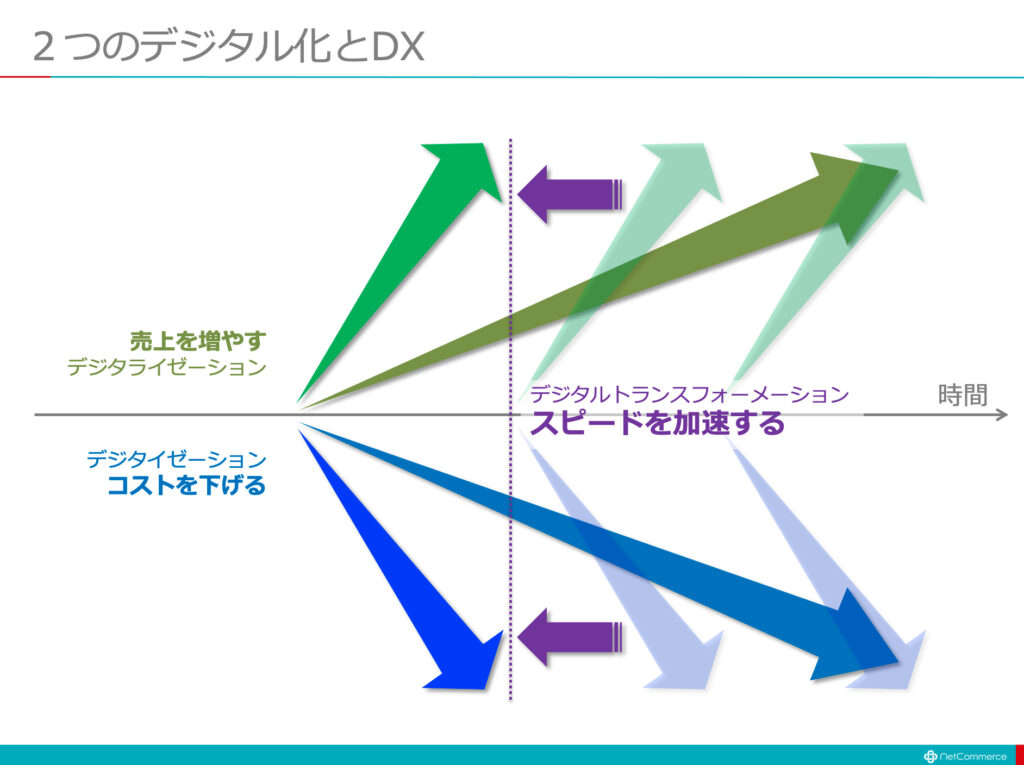

元々のITの役割は、業務の効率化や生産性の向上、コストの削減のための便利な道具だった。それが、インターネットを前提としたモバイルやIoTの普及とともに、顧客接点として、売上や利益を生みだす直接的な役割を担うようになった。両者は共に、「デジタル化」と呼ばれるが、前者はデジタイゼーション、後者はデジタライゼーションとして区別する。

この2つのデジタル化とは、異なるITの役割が、いま求められている。それは、スピードの加速だ。

私たちはいま、予測困難な将来に対処できる能力が求められている。コロナ禍やウクライナ戦争が、その象徴的出来事とも言えるが、このような時代が、私たちが当たり前と考えていた社会秩序や常識を根底から揺さぶっている。食料資源や鉱物資源、エネルギーやサプライチェーンなど、「これでうまくいくはず」という常識が、覆され続けている。

このような時代に対処するには、いまの変化を直ちに捉え、いまの最適は何かの仮説を立てて、それを実践で試して、直ちにフィードバックを得る。その結果から議論して、高速に改善を重ねながら、変化に適応していくといった「圧倒的なスピード」が、必要だ。そんな「アジャイル(変化に俊敏に対応できる)企業」になることが、企業が存続する条件となった。

この状況下でのITの役割は、デジタイゼーションとデジタライゼーションだけでは不十分だ。変化に対する圧倒的なスピードを生みだすことへと役割を拡げなくてはならない。そのためには、業務プロセスを人手に頼らず、ソフトウェアに代替させることを徹底しなければならない。

これは、業務を自動化することで効率の改善とスピードアップを図ることだけが目的ではない。むしろ、変更に際して柔軟、迅速に対応できる業務基盤を実現することのほうが、重要な目的と言えるだろう。

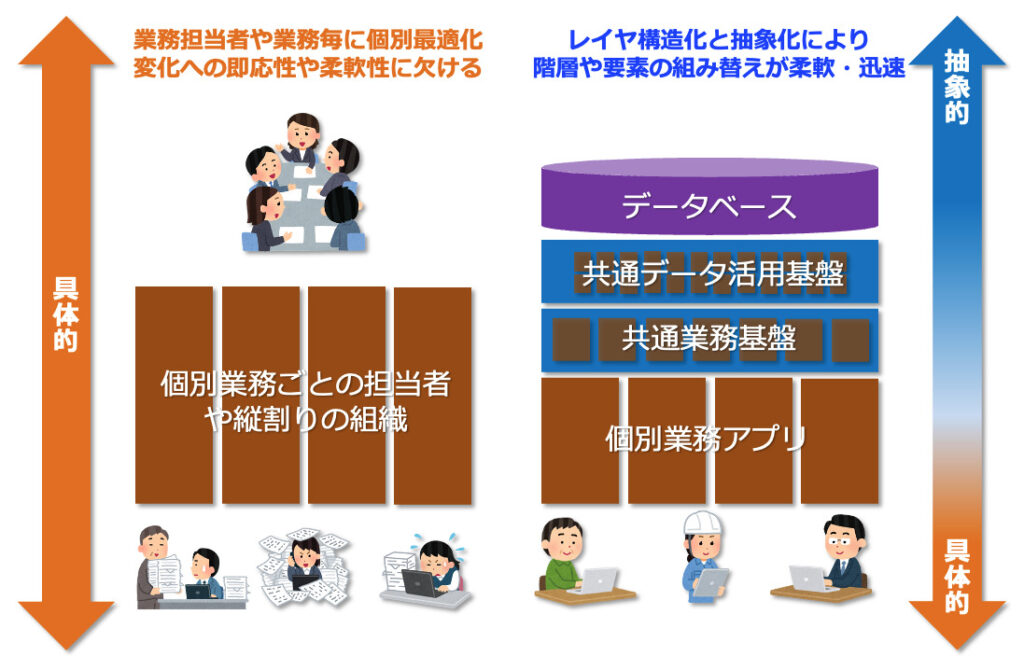

デジタルによって実現するレイヤ構造化と抽象化

人や組織に頼る業務プロセスは、それぞれの業務を担当する個人の経験やノウハウ、あるいは、組織の機能や権限に依存している。また、社会の変化が緩やかだった時代であれば、長年の経験の蓄積によって業務プロセスの変化は少なく固定化されていた。その結果、人や組織は、この長期固定化されたプロセスに高度に最適化され、効率よく課題を解決することができた。

しかし、このようなやり方は、時代にそぐわなくなった。それは、変化のスピードは速く、将来の変化を予測することが難しくなったからだ。そんな時代になると、人や組織に依存して最適化された業務プロセスは、以下の理由から、変化に対応するための柔軟性や即応性を欠くことになる。

- 業務ごとのコミュニケーションに手間がかかる

- 確立された仕組みの変更が難しい

- 変化に対応するための業務内容や手順の新しい組合せを試しにくい

そこで、業務の機能やプロセスを部品化してソフトウェアに代替させ、役割に応じて階層的に管理しておくことで、変化への柔軟性と即応性を担保することが有効だ。つまり業務プロセスを抽象化・要素分解し、役割に応じてレイア構造で管理しておこうというわけだ。

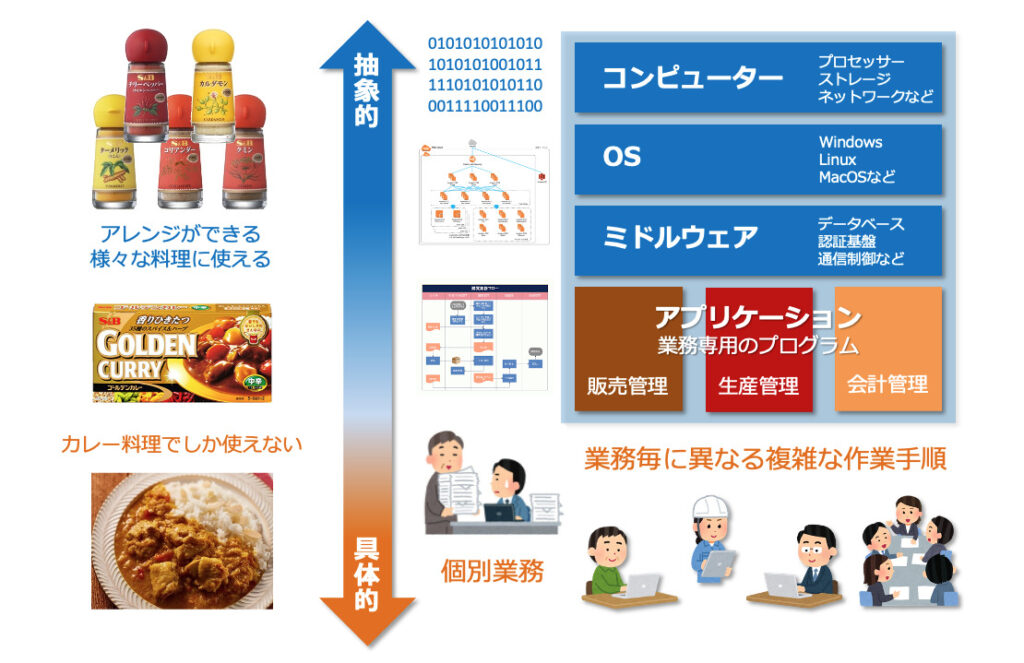

例えば、一番下のレイヤーは、個別の業務に特化したアプリケーションだ。業務ごとに異なる複雑なプロセスに対応しなくてはならない。その上の共通業務基盤レイヤーになれば、個別のアプリケーションに共通のデータ管理や、個人の認証、コミュニケーションなどの機能を担う。さらに上位のデータ活用基盤では、業務で扱うデータを管理し、活用できるようにする。最上位は、統合データベースであり、0と1のビットデータとして、保管される。

実際には、もっと多段で複雑な構造となるだろうが、分かりやすいように簡略化して描いてみた。

このように上位のレイヤーに行くほどに要素分解され抽象化されてゆき、特定のアプリケーションへの個別依存性はなくなってゆく。表現を変えれば、複雑な業務個別のプロセスを、レイヤーを上がることで、より抽象化された要素に分解し、最終的には0と1のコンピューターで扱えるカタチにしてしまい、各要素の組み替えが柔軟に行える。

料理に例えてみよう。市販のカレー・ルーは、決まったカレーの香りや味わいになる。しかし、カレー粉の原材料であるクミン、オレガノ、ターメリックというスパイスの単位で持っておけば、これらスパイスの配分や他のスパイスと組み合わせによって、様々なカレーの味や香りを生みだすことができる。また、クミンとラム肉はとても相性がいい。そこで、ラム肉にクミンを加えて野菜と炒めれば、とても美味しいカレーとは違う料理になる。このように、要素分解し、抽象化しておけば、その組合せを変えることで、様々に応用できるというわけだ。

ERPパッケージとレイヤ構造化と抽象化

この考え方を業務基盤に適用すれば、次のようになる。

- 属人化した業務機能やプロセスをデジタル部品に置き換え、レイヤ構造で管理しておく。

- それら部品を入れ替える、あるいは組み替えることで、変更や改善の要求に即応できる。

- 人間や組織に依存しないので、スピードは圧倒的に速くなる。

また、この仕組みをうまく機能させるためには、企業活動をデータで、リアル・タイムかつ一元的に把握できなくてはならない。変化を直ちに捉えることができてこそ、迅速、的確に意志決定が下せる。この前提があって、「レイヤ構造化と抽象化」は、効果を発揮する。

これは、とりもなおさずERPパッケージの思想そのものだ。

- 統合データベースによる全社データのリアルタイム・一元的把握

- テンプレートによる業務機能/プロセスの部品化

- テンプレートの組合せによる業務アプリケーションの構築や変更

「統合データベース」とは、言わば「企業活動のデジタルツイン」だ。これを使って企業活動をリアルタイムにシミュレーションし、迅速に最適解を見つけられる。その最適解を使って、できるだけ人に依存せずに業務を回す。市場や顧客の変化があればこれを直ちに捉え、迅速に業務の機能やプロセスを改善できる。また、新しいビジネス・モデルへの対応も迅速にでき、試行錯誤も行いやすくなる。

未だERPパッケージを「基幹業務パッケージ」つまり、「基幹業務アプリケーションの開発生産性を高める手段」と捉えている企業もあるが、もはやその役割を大きく逸脱している。「SAPの2027年問題」を控え、ERPパッケージのバージョンアップを検討している企業も多いが、このようなERPパッケージの本質的な役割に目を向け、事業や経営の変革を加速する手段として、捉えるべきだろう。

既存の業務をそのままにバージョンアップすることに留まる限り、「圧倒的なスピード」の獲得を先送りしかねない。これでは、投資に見合う価値を手に入れることができず、極めてコスパが悪いERPパッケージになりかねない。

圧倒的なスピードは従業員の思考や行動の様式を変革を伴う

もうひとつ忘れてはいけないのが、システム基盤だけで、「圧倒的なスピード」を手に入れるのは難しいということだ。組織に属する人間の思考や行動の様式も変えなくてはいけないだろう。そのためには、「アイデアが湧いたら直ぐにやってみる。そして、その結果から議論を展開することで、より現実的な解に到達する」という価値観を持つ必要がある。そのためには、次のような取り組みが必要になる。

- 全社ビジョンを共有しつつ、現場に大幅に権限を委譲する。

- 心理的な安全性を高め、自律したチームを育む。

- ITの恩恵を最大限に引き出すために、最新のITを積極的に使うことを奨励する。

ITは、合理化や売上拡大のための便利な道具から、変化に俊敏に対応するための事業基盤、あるいは経営基盤へと役割を拡げている。

DXとは、そんな、圧倒的なスピードを手に入れるための変革、すなわち、アナログに大きく依存していた会社を、上記のようなデジタル前提の会社へと作り変えるための取り組みと考えるべきだろう。

実際のところ、表層的な「デジタル化」に留まる取り組みをDXと称する企業は多い。なにもデジタル化が悪いわけではない。しかし、社会は根本的に、あるいは質的に大きく変化しつつある。そんな変化の本質に対応するために、会社を作り変える覚悟が必要だ。対処療法的な「デジタル化」の取り組みだけでは、この大きな変化に対応できない。事業戦略や経営戦略の変革の手段として、デジタルを基盤に据えることができなければ、企業の存続は難しいだろう。デジタルは、そんな戦略的な視点から捉えなくてはならない。

こういう経緯の結果として登場した「DXという言葉の定義や解釈」を知って満足するのもいいが、その背景にある、もっと根本的で、本質的な変化に目を向けてみてはどうだろう。そこから自分たちの現状や取り組もうとしていることを捉え直し、実践の筋道を考えることだ。DXの本質を理解するとは、このようなことなのだと思う。

【募集】ITソリューション塾・第42期/2023年2月16日〜

AIで何ができるのかを知ることは、大切なことだと思います。しかし、それらを「知る」目的は「使うこと」ではありません。事業課題の解決や戦略の実践のための「手段の選択肢を増やす」や「現時点で最も有効な手段を見つける」、「判断や選択の視点を多様化する」ためです。

ITソリューション塾は、ITの最新動向をわかりやすく解説するだけではなく、ビジネスとの関係を解きほぐし、事業課題の解決に活かすための実践の勘所も合わせてお伝えします。

- 期間:2023年2月16日(木)〜最終回4月26日(水) 全10回+特別補講

- 時間:毎週(原則水曜日) 18:30-20:30 の2時間

- 方法:オンライン(Zoom)

- 費用:90,000円(税込み 99,000円)

- 内容:

- デジタル・トランスフォーメーションの本質と「共創」戦略

- ソフトウェア化するインフラとクラウド・コンピューティング

- DXの基盤となるIoT(モノのインターネット)と5G

- データを価値に変えるAI(人工知能)とデータサイエンス

- おさえておきたい注目のテクノロジー

- 加速するビジネス・スピードに対処する開発と運用

- デジタル・サービス提供の実践

- クラウド/DevOps戦略の実践

- 経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 特別補講 *選任中*

詳しくは、こちらをご覧下さい。

書籍案内 【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド 改装新訂4版

ITのいまの常識がこの1冊で手に入る,ロングセラーの最新版

「クラウドとかAIとかだって説明できないのに,メタバースだとかWeb3.0だとか,もう意味がわからない」

「ITの常識力が必要だ! と言われても,どうやって身につければいいの?」

「DXに取り組めと言われても,これまでだってデジタル化やIT化に取り組んできたのに,何が違うのかわからない」

こんな自分を憂い,何とかしなければと,焦っている方も多いはず。

そんなあなたの不安を解消するために,ITの「時流」と「本質」を1冊にまとめました! 「そもそもデジタル化,DXってどういう意味?」といった基礎の基礎からはじめ,「クラウド」「5G」などもはや知らないでは済まされないトピック,さらには「NFT」「Web3.0」といった最先端の話題までをしっかり解説。また改訂4版では,サイバー攻撃の猛威やリモートワークの拡大に伴い関心が高まる「セキュリティ」について,新たな章を設けわかりやすく解説しています。技術の背景や価値,そのつながりまで,コレ1冊で総づかみ!

【特典2】本書で扱うには少々専門的な,ITインフラやシステム開発に関わるキーワードについての解説も,PDFでダウンロードできます!

2022年10月3日紙版発売

2022年9月30日電子版発売

斎藤昌義 著

A5判/384ページ

定価2,200円(本体2,000円+税10%)

ISBN 978-4-297-13054-1

目次

- 第1章 コロナ禍が加速した社会の変化とITトレンド

- 第2章 最新のITトレンドを理解するためのデジタルとITの基本

- 第3章 ビジネスに変革を迫るデジタル・トランスフォーメーション

- 第4章 DXを支えるITインフラストラクチャー

- 第5章 コンピューターの使い方の新しい常識となったクラウド・コンピューティング

- 第6章 デジタル前提の社会に適応するためのサイバー・セキュリティ

- 第7章 あらゆるものごとやできごとをデータでつなぐIoTと5G

- 第8章 複雑化する社会を理解し適応するためのAIとデータ・サイエンス

- 第9章 圧倒的なスピードが求められる開発と運用

- 第10章 いま注目しておきたいテクノロジー

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。