『日本軍のエリート学習は、現場体験による積み上げ以外になかったし、指揮官、参謀、兵ともに既存の戦略の枠組みの中では発揮するが、その前提が崩れるとコンティンジェンシープラン(うまくいかなかったときの代替となる計画)がないばかりか、全く異なる戦略を策定する能力がなかったのである。』

1984年に出版された名著『失敗の本質』。第二次世界大戦における日本軍の敗北を分析したこの本の一節が、80年近い時を経た今、まるで現代日本の企業組織への警告であるかのように、不気味なリアリティをもって響く。試しに、主語を「日本企業」に置き換えてみよう。

『日本企業の管理者の学習は、現場体験による積み上げ以外になかったし、部長、課長、社員ともに既存の戦略の枠組みの中では(能力を)発揮するが、その前提が崩れるとコンティンジェンシープランがないばかりか、全く異なる戦略を策定する能力がなかったのである。』

これは、もはや単なる過去の分析ではない。80年前の病理が、現代の多くの企業で、今まさに再生産されているのだ。そして、この『前提の崩壊』は、かつてない規模と速度で私たちの足元を揺るがしている。

これは、もはや単なる過去の分析ではない。80年前の病理が、現代の多くの企業で、今まさに再生産されているのだ。そして、この『前提の崩壊』は、かつてない規模と速度で私たちの足元を揺るがしている。

前提が崩壊した世界

かつて、企業のITに関する意思決定は情報システム部門が一手に担っていた。しかし、事業の差別化や競争優位を生み出す「攻めのIT」の重要性が高まり、その主導権は事業部門へと移り始めた。一方で、情報システム部門が担う「守りのIT」は常にコスト削減の圧力に晒され、クラウドや自動化の波に飲まれていく。

この変化は、特にSIerをはじめとする多くのIT企業を直撃した。従来の機器販売や人月商売といったビジネスモデルは、もはや成長どころか維持さえ困難になっている。さらに、AI駆動開発ツールの機能向上と普及が、その人月需要の減少に拍車をかけている。まさに、成功の土台であった「前提が崩壊した」のである。

ではなぜ、これほど明確な変化を前にして、多くの組織は立ち尽くしてしまうのか。

その答えは、皮肉にも冒頭で引用した『失敗の本質』そのものにある。過去の成功体験から積み上げられた「経験則」への過剰な依存と、その前提が崩れたときに全く新しい戦略を構想できないという構造的欠陥だ。この80年前と変わらぬ病理が、具体的にどのように組織の変革を阻んでいるのかを見ていこう。

「病理」を乗り越え、自律的な変革を生み出すには

では、この根深い病理をいかにして乗り越えればいいのか。鍵は、変革の「カタチ」をデザインし、現場が自律的に動き出す「仕組み」を構築することにある。

1. 精神論から「カタチ」の変革へ:行動を変える仕組みを作る

多くの変革が失敗する最大の理由は、経営者が「現場の意識を変えなければ」と精神論に終始し、具体的な行動変容を促す「カタチ(仕組み)」の改革を怠ることにある。あるSI事業の経営者は、『現場の意識を変えなければ始まらないが、それが一番難しい』と嘆いたが、これは典型的な責任転嫁だ。意識は結果であり、目的ではない。

変革の起点は、経営者が『意識』という曖昧なものに責任を転嫁するのをやめ、事業戦略、組織構造、評価制度、予算配分といった、行動を規定する『カタチ』そのものにこそ、自らの責務としてメスを入れることから始まる。例えば、「新しい技術を習得した社員を評価し、処遇を改善する」「挑戦的なプロジェクトの失敗を許容し、そのプロセスを評価する」といった具体的な仕組みがなければ、現場の社員がリスクを取って行動を変えるはずがない。カタチが変われば、現場は評価されるために、あるいは生き残るために、自ずと行動を変える。その新しい行動から生まれた成功体験こそが、やがて「変革は可能だ」という強固な意識を組織に根付かせる。

2. 「手段の目的化」を防ぎ、成果にコミットする仕組みを作る

「新規事業プロジェクト」が、成果の出ない「放課後のクラブ活動」で終わってしまうのも、典型的な病理だ。これは、プロジェクトという「手段」が、「何か新しいことをやっている」というアリバイ作りのために目的化してしまっている状態である。

これを防ぐには、プロジェクトに明確な「事業成果」という目標を設定し、その達成に必要な権限と予算を委譲し、結果を人事評価に直結させるという、当たり前の「カタチ」を整える必要がある。「3年後に10億円」といった曖昧なスローガンではなく、「1年以内にプロトタイプを開発し、有償のPoC顧客を3社獲得する。達成度合いは賞与に反映する」といった具体的な目標とインセンティブが、プロジェクトを形骸化させない。このような成果にコミットする仕組みがあって初めて、メンバーは本業と同じ、あるいはそれ以上の熱量でプロジェクトに臨み、本当の意味でのイノベーションが生まれる土壌が育つ。そして何より、経営者自身がこうした取り組みを必ず支援するという明確なコミットメントを表明し、行動で示すことが不可欠である。

この関係性を、ビスマルクの言葉を借りて具体的に説明しよう。普仏戦争において、プロイセンの最終的な「目的」は戦争に勝利することだった。そのための最重要戦略拠点が首都パリであり、パリの陥落が戦争の帰趨を決する。しかし、そのパリへ至る道を阻む最大の障害物が、強力なフランス軍だった。ビスマルクにとって、叩くべき具体的な「目標」はフランス軍であり、それを無力化して初めてパリ占領という「目的」が達成できる。これを組織変革に当てはめると、「目的」は「自律的な変革文化の醸成」という、やや抽象的で最終的なゴールだ。そして、その達成を阻む「目標」こそが、「旧態依然とした評価制度」や「硬直的な組織構造」「挑戦を許さない予算配分」といった、目に見える具体的な「カタチ(仕組み)」なのである。つまり、変革を阻むフランス軍(=古い仕組み)を叩くことこそが、パリ(=変革文化)を陥落させる唯一の道なのだ。

そしてAIという「大波」がすべてを飲み込む

『失敗の本質』は、日本軍のもう一つの特徴を指摘する。それは、個々の兵士の頑張りや現場の巧みな戦術(オペレーション)は得意だが、兵站まで含めた統合的な戦略は不得手だった、という点だ。

この構図もまた、現代のIT業界に驚くほど当てはまる。顧客の要望にどこまでも応えようとする現場力は、かつて高く評価された。しかし、その「御用聞き」の姿勢は、たとえ顧客の要求が時代のニーズにそぐわなくても、言われたことを忠実に実行するだけの受け身の体質を助長した。ITプロフェッショナルとして顧客を「あるべき姿」へと導くという本来の役割を果たすのではなく、目先の要求に応える『御用聞き』に徹することで、『守りのIT』という快適な枠組みの中に安住してしまったのだ。

そして今、私たちはその変化さえも序章に過ぎなかったと思い知らされている。生成AIの登場である。

「いずれAIにシフトすると分かってはいたが、ここまでの急旋回は予想外だった。我々も将来に備えて、AIの勉強会を開いたり、一部でツールを試したりしていた。果実を得る前に大波がやってきた。」

これは、もはや他人事ではない。生成AIは単なる効率化ツールではなく、知的労働のあり方を根底から覆し、ビジネスの「前提」そのものを書き換えるパラダイムシフトだ。具体的には、これまで人間にしかできないとされてきた「認知・分析・創造」といった領域が、AIによって代替・拡張され始めている。例えば、市場調査レポートの作成、ソフトウェアのコーディング、広告コピーの生成といった作業は、もはやAIの得意領域だ。人間の価値は、単純作業の実行から、AIに対して「的確な問いを立てる能力」「AIの生成物を批判的に評価し、磨き上げる能力」「AIでは不可能な、真に独創的なアイデアを生み出す能力」へとシフトする。

この変化は、ビジネスモデルの変革を強いる。顧客は、AIが安価かつ高速に実行できる作業に、これまでと同じ対価を払わなくなるからだ。価値の源泉が「労働時間」から「知的付加価値」へと完全に移行する中で、AIを戦略的に活用し、新たな価値を創造する企業と、AIに仕事を奪われ、コスト競争に陥る企業との二極化が、これまでの比ではないスピードで進んでいる。そして、この変化を「想定外の危機」として今さら大騒ぎしていること自体が、まさに『失敗の本-質』が指摘する、前提が崩れたときに思考停止に陥るという病理そのものではないだろうか。

今こそ、自覚と変革のとき

『失敗の本質』に描かれた80年前の精神構造は、今なお私たちの社会に深く根付いている。これを嘆くのではなく、まずその事実を「自覚」することから始めなければならない。

AIという抗いがたい大波を前に、過去の成功体験はもはや何の役にも立たない。「お客様の変革を支援します」と声高に叫ぶ前に、まず自らが変わらなければならない。

特にSIerにとっての変革とは、単にAIやクラウドといった新しい製品やサービスをお客様に導入することではない。それは「労働力を提供し、その対価で収益を上げるビジネス」から「技術力を提供し、その対価で収益を上げるビジネス」への根本的な転換である。つまり、現代のITを常識として、お客様の業務やビジネスモデルそのものの変革を支援することだ。オンプレミスやウォーターフォール開発に代表されるレガシーなIT基盤を、AI、クラウド、アジャイル開発、DevOpsといったモダンなITへと作り変える手助けをすることこそ、今求められる真の価値提供なのだ。

自らのビジネスモデルさえ変革できていない者が、顧客に対して『変革のパートナー』などと、どうして言えようか。

その第一歩は、80年前の組織ができなかった『前提が崩れた後の未来を構想する力』を取り戻し、自分たちの変革を断行することだ。その覚悟と断行なくして、AI時代の勝者となる未来を描くことさえ許されないだろう。

今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円

AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。

営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。

本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。

参加費:

- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目

- 2万円(税込)/上記以外

お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。

営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。

100名/回(オンライン/Zoom)

2025年8月27日(水) ※1回のみ

現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。

100名/回(オンライン/Zoom)

いずれも同じ内容です。

【第1回】 2025年6月10日(火) ※受付を終了しました

【第2回】 2025年7月10日(木) ※受付を終了しました

【第3回】 2025年8月20日(水)

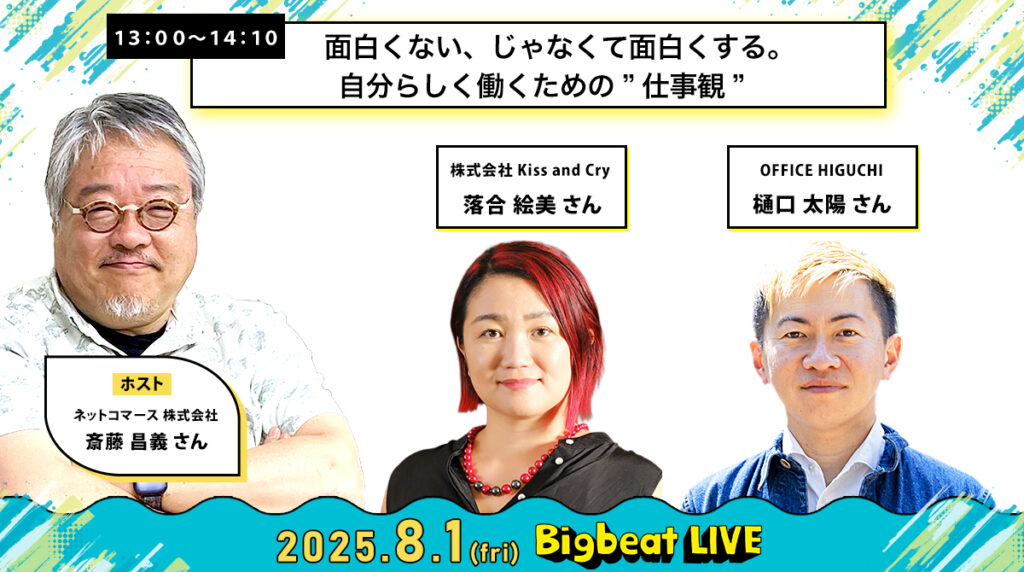

Bigbeat LIVE 2025 / 2025年8月1日(金)

@東京ミッドタウン日比谷

こちらに登壇させて頂きます。まだ参加可能ですよ!

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。