「目の前のAIアシスタントは、もう大学の研究者レベル」

そんなSFのような話が、もはや冗談では済まされない時代に突入しました。先日公開された最新AI「ChatGPT-5」は、その象徴的な一例にすぎません。この進化は、私たちの働き方を根底から変えるほどのインパクトを持っています。

重要なのは、単一のAIが賢くなったという事実だけではありません。AIが私たちの「問いの質」を見抜き、それに合わせて“考える深さ”を変えるようになったのです。

この変化は決定的です。AIは、性能が固定された便利な「道具」の領域を完全に超え、私たちの思考レベルを映し出す「鏡」であり、力量に応じて応答を変える「対話パートナー」へと進化したのです。従来の道具であれば「使いこなす」ことがゴールでした。しかし、AIが私たちの問いかけ自体を評価するようになった今、そのアプローチはもはや通用しません。

だからこそ、「AIをどう使いこなすか」というステージが終わり、「AIがいることを前提に、自分たちの仕事や役割をどう作り直すか」という、まったく新しいステージの幕明けを意味するのです。このブログでは、この変化の本質と、私たちが今すぐ始めるべきことについて考えます。

何が起きている? AIが「考える相手」を選ぶ時代へ

今回発表されたGPT-5の最大の特徴は、単一の巨大な頭脳ではなく、「賢い司令塔(リアルタイム・ルーター)」を持つ統合システムである点です。

これは、ユーザーからの質問に応じて、2つの異なる頭脳を瞬時に使い分ける仕組みです。

- 高速汎用モデル: 日常的な質問にサッと答えるスピード重視の頭脳。

- 熟考推論モデル: 複雑な問題にじっくり取り組む、深い思考力を持つ頭脳。

たとえば、あなたがプロンプトに「think hard about this(本気で考えて)」と一言添えるだけで、AIは「これは本気の相談だな」と判断し、熟考モードに切り替わります。

この司令塔は、私たちがどの回答に満足したか(あるいはしなかったか)を学習し、どんどん賢くなっていきます。まるで、優秀なアシスタントが、簡単な頼み事は手早くこなし、重要な相談にはじっくり時間をかけてくれるようなもの。私たちの「問いかけ方」そのものが、AIのパフォーマンスを直接左右する時代が来たのです。

「それなりの質問」には「それなりの答え」しか返ってこない

この変化が意味するのは、少し怖い現実です。

私たちが“低解像度の問い”しか投げなければ、AIは「この程度の思考で十分だろう」と判断し、相応の浅い答えしか返してくれません。

逆に、目的や背景、評価基準まで含んだ“高解像度の問い”を投げかければ、AIはその真価を発揮し、深い洞察と最適なツールを駆使した、驚くべき回答を生成します。

AIに「馬鹿にされる」と感じる瞬間が来るとしたら、それはAIが見下しているからではありません。むしろ、私たち自身がAIの知性を引き出す「鍵」となる問いを立てられず、そのポテンシャルを眠らせてしまっていることの証左なのです。

仕事のやり方が根底から変わる「AIエージェント」の衝撃

さらにOpenAIは、自律的にタスクをこなす「ChatGPT Agent」も発表しました。これは、単に質問に答えるだけでなく、仮想のPC上で自ら考え、行動するAIです。

- Webサイトにログインして情報を収集する

- データを分析してスプレッドシートにまとめる

- 分析結果からプレゼン資料を自動で作成する

こうした一連のタスクを、「どんな道具が必要か考え(道具選び) → 実際に作業し(実行) → 結果を確認する(検収)」というプロセスまで含めて、自律的にこなします。

このような動きは、OpenAI一社の話にとどまりません。あらゆる生成AIツールやサービスが、同様に自律的なエージェントへと進化していくでしょう。さらにその先には、AIが自ら学習し、人間の介入なしに性能を向上させていくAGI(汎用人工知能)の到来も、明確に射程に入っています。

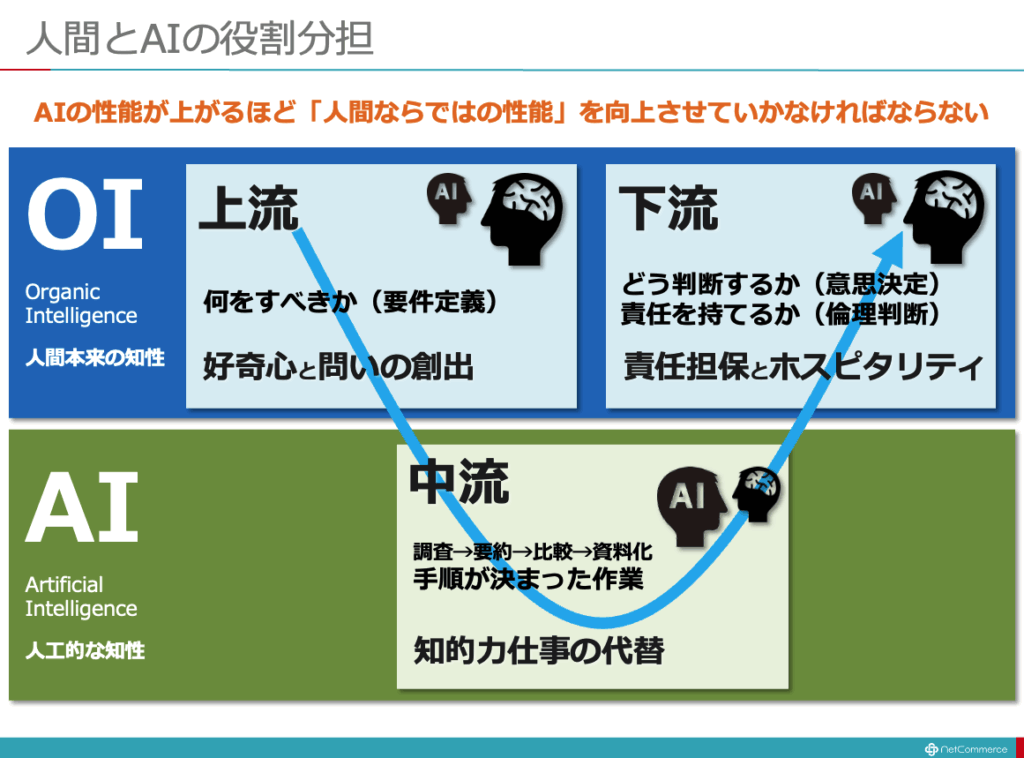

調査→要約→比較→資料化といった知的作業は、もはやAIが自動で行うのが当たり前に。私たち人間の役割は、その上流にある「何をすべきか(要件定義)」と、下流にある「どう判断するか(意思決定)」、そして「その結果に責任を持つか(倫理判断)」へと、より高度な領域にシフトしていくのです。

歴史は繰り返す? インターネットの轍を踏まないために

AIによって仕事のやり方が根底から変わりつつあるいまの状況は、かつて私たちが経験した大きな変化を思い起こさせます。

1990年代、インターネットが登場した当時、日本ではこれを主に「安い通信回線」と捉えました。既存の仕組みを根本的に変えることなく、効率化やコスト削減の手段として利用したのです。

一方、米国では、通信の民主化であり、誰もがいつでも、どこでもつながることで、「社会や経済のあり方が根本的に変わる」と捉えました。彼らは、どのような新しいビジネスを生み出せるか、自分たちは世の中をどう変えられるかを問い、既存とは全く異なる新たな仕組みを次々と生み出しました。その差が、現在のデジタル領域における日米の大きな格差を生み出したことは、言うまでもありません。

私たちは、AIで同じ轍を踏むわけにはいきません。

AIを単なる効率化や利便性向上のために「どう使うか」を考えるのではなく、AIが前提となった世の中で人々の行動や思考様式がどう変わるかを見据えるべきです。そして、そんな新しい時代に「どのような新しい価値を生み出せるか」「自分たちは世の中をどう変えられるか」を考え、既存とは異なる新たな仕組みを生み出すことにこそ、注力しなければなりません。

「AIをどう使うか」ではなく、「AIでどう変わるか」

私たちはこの問いの答えを求め、徹底して突き進むべきなのです。

「AIで変わる」ための第一歩:思考と行動の変革

では、「AIで変わる」という壮大なテーマに、私たちは具体的にどう取り組めばよいのでしょうか。大きな変革は、日々の思考と行動の小さな変化から始まります。それは単なる「AIの使い方」のノウハウではありません。「AIがいる世界」に適応するために、私たち自身のOSをアップデートするようなものです。

以下に示す3つのアクションは、そのための具体的な第一歩です。

1. 思考様式の変革:「問い」を「設計図」へ

AIへの指示を、単なる「質問」から、AIと共に課題解決プロセスを構築する「設計図」へと変革させましょう。これは、AIを単なる回答生成ツールとして見るのではなく、思考のパートナーとして捉え直す、という根本的なマインドセットの転換を意味します。

- 評価基準: 「3つの根拠を提示して」「最も重要なリスクを指摘して」

- 制約条件: 「予算10万円以内で実現できる方法を考えて」「専門用語は使わずに説明して」

- 思考レベル: 「この仮説に対する反証も検討して」「think hard about this」

2. 仕事の進め方の変革:「工程表」をAI前提で再構築する

既存の業務プロセスにAIを付け足すのではなく、AIの存在を前提として、仕事の進め方そのものをゼロから見直しましょう。これは、人間とAIの役割分担を再定義し、組織全体の生産性を根底から変えるアクションです。

- AIに任せる工程: 情報収集、データ加工、資料の雛形作成、文章の要約・翻訳など、反復可能で自動化しやすい作業。

- 人間が担う工程: 課題の設定、最終的な意思決定、クリエイティブな発想、倫理的な判断など、責任と創造性が求められる作業。

3. AIとの関係性の変革:「利用者」から「責任者」へ

AIを便利な道具としてただ使う「利用者」の立場から、その出力に責任を持ち、適切に管理・監督する「責任者」へと役割意識を変革します。AIの能力を最大限に引き出しつつ、そのリスクをコントロールするのは人間の責務です。

- 検証とガバナンス: 生成された内容を鵜呑みにせず、必ず出典や根拠を確認するプロセスを業務フローに組み込みましょう。幸い、GPT-5では事実性の向上や、AIが過度に人間に迎合する(シナジー)傾向の低減が図られており、こうした機能を活用することが重要です。

AIにはできない、『問い』を育む3つの習慣

では、AIの能力を最大限に引き出す「問いの設計力」そのものは、どうすれば高められるのでしょうか。それは、AIには決して真似できない、人間ならではの領域に答えがあります。人間は知性だけでなく、感性で生きています。この感性を磨くことこそが、質の高い問いを生み出す源泉となるのです。

- 沢山の本を読む なぜなら、本は単なる情報の集合体ではなく、著者の知恵や葛藤が込められた『思考の追体験』だからです。AIが学習するデータとは質的に異なるこの経験が、問いに血肉を与えます。

- 沢山の人と話す なぜなら、対話は思考の偏りを正し、新たな気づきを与えてくれるからです。自分とは異なる背景を持つ人とのコミュニケーションは、論理だけでは到達できない、生きた問いを発見する機会に満ちています。

- 沢山の実践で「感じる」 なぜなら、「何かおかしい」「これは美しい」といった感覚は、膨大なデータ処理からは生まれないからです。実際に手を動かし、成功や失敗を肌で感じること。その経験から得られる直感や違和感こそが、AIには立てられない、本質的な問いの出発点になります。

賢いAIと共に、人間も賢くなる時代へ

もはや、私たちの目の前にある問いは「AIをどう使いこなすか」ではありません。それは過去の問いです。

AIが自律的に思考し、進化していく未来がすぐそこまで来ている今、私たちが向き合うべき本質的な問いは、「この新しい知性を前提として、私たち人間、そして社会は、どう変わらなくてはならないのか」ということです。

問いを磨き、仕事の工程を作り替え、検証を徹底する。 その総合力が、これからの時代を生き抜くための、新しい「賢さ」になるはずです。AIに思考を代替される未来を選ぶのか、それともAIを最高の知のパートナーとして高みを目指すのか。その分岐点は、まさに『今』、私たちの問い方にかかっているのです。

【募集開始】次期・ITソリューション塾・第50期

次期・ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日[水]開講)の募集を始めました。

2008年に開講したITソリューション塾は、18年目を迎えました。その間、4000名を超える皆さんがこの塾で学び、学んだことを活かして、いまや第一線で活躍されています。

次期は、50期の節目でもあり、内容を大幅に見直し、皆さんのビジネスやキャリアを見通すための確かな材料を提供したいと思っています。

次のような皆さんには、お役に立つはずです。

・SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん

・ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん

・デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん

・IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん

・デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん

詳しくはこちらをご覧下さい。

※神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO(やまと)会員の皆さんは、参加費が無料となります。申し込みに際しましては、その旨、通信欄にご記入ください。

期間:2025年10月8日(水)~最終回12月17日(水) 全10回+特別補講

時間:毎週 水曜日18:30~20:30の2時間

方法:オンライン(Zoom)

費用:90,000円(税込み 99,000円)

内容:

- デジタルがもたらす社会の変化とDXの本質

- ITの前提となるクラウド・ネイティブ

- ビジネス基盤となったIoT

- 既存の常識の書き換え前提を再定義するAI

- コンピューティングの常識を転換する量子コンピュータ

- 変化に俊敏に対処するための開発と運用

- 【特別講師】クラウド/DevOpsの実践

- 【特別講師】アジャイルの実践とアジャイルワーク

- 【特別講師】経営のためのセキュリティの基礎と本質

- 総括・これからのITビジネス戦略

- 【特別講師】特別補講 (選人中)

*「すぐに参加を確定できないが、参加の意向はある」という方は、まずはメールでご一報ください。事前に参加枠を確保します。決定致しましたらお知らせください。

8月8日!新著・「システムインテグレーション革命」出版!

AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。

本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。