「AIに仕事を奪われるのではないか?」

AIの進化を伝えるニュースが、私たちの未来に漠然とした不安の影を落としています。自分の仕事は、いつかAIに取って代わられるのではないかというものです。人間のタスクを軽々とこなしていくその様子を見れば、そう感じてしまうのも無理はありません。

しかし、本当に私たちの仕事はAIによって一方的に「奪われる」だけなのでしょうか?

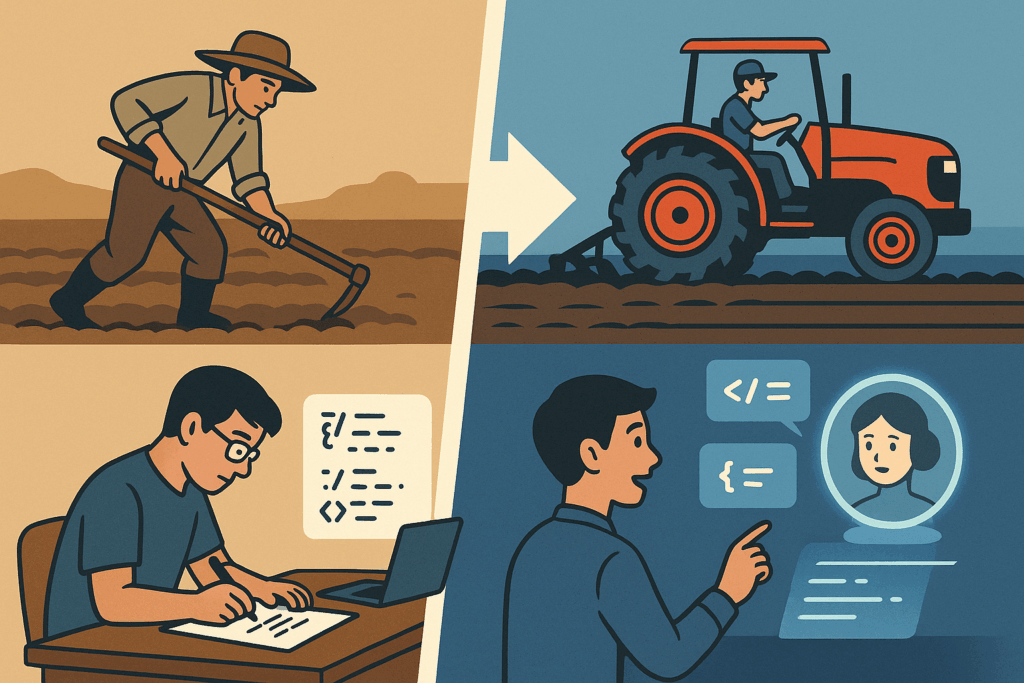

歴史を振り返ると、人類は常に新しいテクノロジーの登場に直面し、そのたびに同じような不安を抱えてきました。そして、その不安を乗り越え、新たなテクノロジーを「脅威」ではなく「道具」として使いこなすことで、常に社会をより豊かに発展させてきたのです。

この記事では、過去の事例から学び、AI時代における「本当の危機」とは何か、そして私たちは何をすべきなのかを考えていきたいと思います。

歴史は繰り返す:仕事は「奪われる」のではなく「変わる」だけ

遠い昔、人々は鋤(すき)や鍬(くわ)といった単純な道具だけを使い、自らの力で土地を耕していました。それは過酷で、時間のかかる労働でした。

そこに「家畜」という新しいテクノロジーが登場します。牛や馬に鋤を引かせることで、人間は重労働から解放されました。ここで、「鋤や鍬を自分の手で使う」という仕事は確かになくなりました。

しかし、人々が職を失ったわけではありません。代わりに、「家畜を訓練し、道具を取り付けて巧みに操る」という新しい仕事が生まれました。さらに、家畜の力に合わせて、より効率的に土地を耕せる新しい農具を発明する者も現れました。これらのスキルや知恵を持つ人々は、それまでの何倍もの効率で農地を耕し、生産性を飛躍的に向上させたのです。

この生産性の向上は、食料を増やすだけでなく、人々に経済的な余裕と時間的な余力を与えました。その結果、より付加価値の高い作物を作る者、農業以外の新しいビジネスを始める者などが現れ、社会全体が豊かになっていきました。

やがて家畜は「トラクター」に、そして今や「自動運転トラクター」に置き換わろうとしています。テクノロジーが進化するたびに、人間の役割は変わってきましたが、仕事が完全になくなることはありませんでした。むしろ、新しい道具をいかに使いこなし、新たな価値を生み出すかという知恵と工夫こそが、常に人間には求められてきたのです。

AI時代の「知的力仕事」と「人間にしかできないこと」

この農業の歴史は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。特に、知的労働の象徴ともいえるプログラミングや設計の現場で、今まさに同じような変化が起きています。

プログラミング:AIがコードを書いても、人間の役割は終わらない

かつてプログラマーの仕事を補助するツールだったAIは、今や目的を伝えるだけで、仕様の策定からコーディング、テスト、修正までを自律的に行う「AIエージェント」へと進化を遂げました。

「これでプログラマーの仕事はなくなる」と考えるのは早計です。現状のAIが生成するコードには、「同じ指示でも、必ずしも同じ結果が出ない」という確率的な揺らぎがあり、品質を保証するためには、人間によるレビューが不可欠です。

もちろん、この問題もいずれ解決されるかもしれません。コードを書くAIと、それをレビューするAIがペアを組み、24時間365日開発を続ける未来が来る可能性もあります。

しかし、そうなったとしても、人間の役割が消えるわけではありません。

自動車工場の生産ラインが完全に自動化されても、「どのような自動車を、誰のために、何のために造るのか?」という根源的な問いと構想は、人間にしか生み出せません。それは、夢や理想、問題意識といった、極めて人間的な営みだからです。

システム開発も同じです。プログラミングという「知的力仕事」がAIに置き換わっても、「社会のどんな課題を解決するために、どのようなシステムを、なぜ作るのか?」という最も上流の意思決定は、人間の役割として残り続けるでしょう。

設計:CADが奪ったのは仕事ではなく「非効率」だった

1980年代、設計の現場にCAD(Computer Aided Design)が登場したときも、多くのベテラン設計者が「手書きの図面技術が失われる」と懸念を示しました。

しかし、結果はどうだったでしょうか。CADは設計者の仕事を奪うどころか、設計の生産性を劇的に向上させました。さらに、CAE(解析ツール)やCAM(製造支援ツール)と連携することで、設計から解析、製造までのプロセスが高速化・高精度化し、製品の品質と市場競争力を大いに高めることに貢献したのです。

本当の構図:「AIを使う人」と「使えない人」、そして「責任」

これらの事例から明らかなように、AIが既存のタスクを置き換えることは事実です。しかし、それは社会や企業の価値向上につながります。

ここで本当に目を向けるべきは、「AIが人間の仕事を奪う」という単純な対立構造ではありません。真の構図は、「AIを使いこなす人が、AIを使えない人の仕事を奪う」というものです。

これは、鋤や鍬だけで広大な畑を耕す農家が姿を消し、誰もが当たり前にトラクターを乗りこなすようになった歴史と同じです。知的労働の現場でも、同じ構造変化が起きているのです。

そして、人間がAIを「使いこなす」側に回るということは、より高度な判断を担うことを意味します。その根幹にあるのが、AIには決して委ねることができない「責任」です。

例えば、AIに特許や法律の文章を翻訳させれば、作業は遥かに速く終わるでしょう。しかし、もしそこに誤訳があり、訴訟問題に発展したとき、「優秀なAIがやったことなので、私に責任はありません」という言い訳は通用しません。

AIが生み出した成果物に対する最終的な判断を下し、その結果に対する全責任を負う。これこそが、AI時代において人間に残された、そして最も重要になる役割なのです。

変化を恐れることは「後退」である

AIの進化は、私たちから仕事を奪う脅威ではありません。むしろ、私たちを単純作業や「知的力仕事」から解放し、より創造的で、より人間的な仕事に集中させてくれる強力なパートナーです。

今、私たちが真に恐れるべきは、AIそのものではなく、変化を拒んでしまう心です。歴史が示すように、人間の役割はテクノロジーの発展とともに常に変化し続けてきました。この変化の流れに逆らい、過去の知識や経験則だけに頼って立ち止まることは、現状維持を意味する「停滞」ですらありません。それは、進化し続ける社会から取り残される「後退」に他ならないのです。

「AIに仕事が奪われる」と嘆くのではなく、

- 自分たちの仕事の中で、AIに任せられることは何か?

- 人間にしかできない、より付加価値の高い役割は何か?

- AIを使いこなし、新たな価値を生み出すために、今どんな知識やスキルを学ぶべきか?

を考え、行動に移すことが重要です。

歴史が証明しているように、変化の波を恐れるのではなく、乗りこなし、新しいテクノロジーを味方につけた者だけが、次の時代を生き抜き、その主役となってきたのです。

今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円

AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。

営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。

本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。

参加費:

- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目

- 2万円(税込)/上記以外

お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。

営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。

100名/回(オンライン/Zoom)

2025年8月27日(水) ※1回のみ

現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。

100名/回(オンライン/Zoom)

いずれも同じ内容です。

【第1回】 2025年6月10日(火)

【第2回】 2025年7月10日(木)

【第3回】 2025年8月20日(水)

【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?

このソフトウェアを導入すれば、DXができる?

・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。

神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。